| |

|

SEMEJANTES A LOS DIOSES. CERÁMICA Y CESTERÍA EMBERA-CHAMÍ

|

| |

|

CONCLUSIONES

Este largo recorrido por la cestería y la alfarería de los embera de vertiente ha colmado con creces las expectativas iniciales, a pesar de que no ha sido posible alcanzar plenamente todos los objetivos, bien, quizás, por deficiencias en el trabajo, bien porque ya no es posible, dados los cambios sufridos por los indígenas, acceder a ciertas cosas, fundamentalmente en el campo de sus concepciones y de la significación de los elementos materiales en ellas.

Las ilustraciones que se incluyeron aquí, los análisis y descripciones, solo alcanzan a ser una ventana a través de la cual se puede dar una rápida ojeada a toda aquella riqueza captada en el terreno, pero intraducible en el papel. De todas maneras, la esperanza es haberse acercado lo más posible a ella.

Para terminar y a manera de conclusiones es preciso redondear ciertos puntos, hacer explícitos otros, deducir algunas cosas sobre otros más.

Relaciones entre forma, tipo y función

Uno de los rasgos más notables de la cestería y alfarería embera es la correlación entre estos tres elementos, más estrecha en la última que en la primera.

Los propios indígenas son conscientes de ella en la mayor parte de los casos; además, las categorías lingüísticas con las que las denominan reflejan el mismo hecho.

La tipología cerámica expuesta ya y referida a las vasijas de uso tradicional es un claro ejemplo. Los u, kuru y chokó tienen una forma básica específica adecuada al uso de cada uno de ellos, forma cuya amplitud de variación es mínima. Detalles adicionales, como las dimensiones y la figura, presentan una mayor variabilidad, pero siempre dentro de patrones generales que corresponden a cada tipo de cántaro. Los cuadros Nos. 6 y 7 muestran el rango dentro del cual fluctúan las medidas de los u y chokó, respectivamente. Las explicaciones sobre las figuras indican la especificidad en ella, sobre todo la característica antropomorfa de casi la totalidad de los chokó.

Pero un tipo de recipiente que no es de antigua sino que responde al contacto con los blancos, el de las ollitas, no solo carece de nombre embera, sino que cobija a una cantidad de ceramios de formas distintas y de diferente utilización. Adicionalmente, se debe hacer notar que esta última es definida por el comprador blanco y ocurre dentro de un contexto cultural que ofrece, para este caso concreto, más posibilidades de opción.

Así, es posible afirmar que ciertas vasijas son especializadas: u, kuru, chokó, hornos, cayanas y, tal vez. los ceniceros: las restantes son de uso múltiple, como las materitas y ollitas.

La cestería presenta una diferencia al interior: mientras los objetos distintos de las canastas ofrecen la misma correlación entre forma, tipo y función y una muy grande especialización, tales las pepenas, los cedazos, sikoes, patas de tigre, estrellitas, robamuchachas, sombreros y bases para corona, aquellos son más elásticos en su forma y función.

Se ha visto cómo las funciones de los e son múltiples, aunque la mayoría de ellas puede ser definida como cargar o como guardar. Tienen también una amplitud de tamaño considerable y variaciones dentro de la forma básica descrita. Pues bien, unas y otras no están correlacionadas, y no ocurre que las diversas funciones impliquen cambios de tamaño y/o forma.

Esto es más notable en los inpurr e inpurrú, cuya forma y tamaño presentan una diferenciación muy grande, hasta el punto de que muchos de ellos no logran ser identificados como tales, al menos por el observador de afuera. El término se aplica, entonces, más a la función (correlación entre tipo y función) que a la forma. Pero también puede considerarse que las funciones de cargar la semilla de maíz y cargar el pescado son diferentes; en este caso, ni siquiera se daría esta correlación. Se planteó más arriba la hipótesis de que la función del inpurr es, desde el punto de vista de su significado conceptual, la de digerir su contenido, la de ser estómago para ese contenido; ella permitiría mantener la relación tipo-función, pero no se comprobó en el terreno.

Quedó claro que la función básica de los jabara es la de guardar el maíz y la harina del mismo grano, siendo estos los canastos más especializados. Pero poco a poco se ha ampliado su uso, haciéndose extensivo al almacenamiento de muchas otras cosas, aún algunas que no son alimentos. Igual cosa ha ocurrido con los inpurr, que ahora pueden encontrarse también colgados de paredes, vigas y zarzos, conteniendo toda clase de artículos.

Puede percibirse que este guardar cosas diversas va siendo extensivo también a los echaké, jabara, inpurr, etc., cuando parecía ser un uso definido para korá y canasticas solamente Podría creerse que se trata de un resultado de los recientes cambios ocurridos entre los embera, aumento de objetos duraderos que es preciso guardar, desaparición de formas de almacenamiento diferentes u otros.

Y ya que se habla de los korá, con ellos sucede algo que únicamente se da del mismo modo para las canasticas. Los korá no tienen una forma común, refiriéndose el término que denomina al tipo exclusivamente a la técnica de fabricación y, secundariamente, a su uso para guardar cosas de cocina, pese a que, como se vio sucede con otros canastos, se ha hecho extensivo a elementos diversos.

Con las canasticas, recipientes cuyo origen blanco se postuló antes, es posible percibir idéntico fenómeno al dado con las ollitas del mismo origen, en las cuales no aparece la correlación que está siendo analizada, pues son multiformes y multifuncionales.

El comportamiento de tal relación entre los embera-chamí no responde, pues, a lo que se ha afirmado para el proceso global de desarrollo de los medios de trabajo, los cuales van desde los de uso más generalizado, en las sociedades primitivas, al más especializado, en las sociedades modernas; dándose aquí en forma inversa.

Cabría, además, una pregunta, si se quiere ir más allá de lo planteado, interrogante que muy seguramente carece de posibilidad inmediata de tener respuesta: ¿corresponden los elementos formales a un proceso de adecuación al uso?, ¿o responden, más bien, a necesidades derivadas de la concepción que sobre ellos se tiene? Por ejemplo, las “barriguitas” de los u y chokó, en el caso de los ceramios, o de los inpurr, en el de los canastos, se han originado en las condiciones de su utilización, adquiriendo después una significación conceptual?, ¿o acaso se han fabricado así para responder a una conceptualización que les asigna funciones que van mucho más allá de las estrictamente materiales, utilitarias?

Planteamientos como el anterior apuntan hacia una nueva manera de entender la relación entre tipo-forma-contenido, siendo al mismo tiempo resultados de la investigación aquí realizada y puntos de partida de posibles trabajos posteriores.

Relación cestería-alfarería

La cerámica actual entre los embera-chamí reviste una indudable importancia con miras a futuras investigaciones arqueológicas, no sólo, como se planteaba al comienzo del trabajo, por sus técnicas y formas “arcaicas”, sino porque pone de presente el carácter necesariamente limitado del material sobre el cual basan su actividad los arqueólogos.

Por un lado, el trabajo puso de presente la indisoluble relación que existe entre alfarería y cestería, tanto al nivel de los procesos de trabajo en los cuales intervienen (especialmente el del maíz), como al nivel de su presencia en el mito. Y si esto se comprueba así hoy, todo tiende a indicar que en el pasado se presentó con una intensidad aún mayor. Por otro lado, los inventarios señalaron que la proporción de los canastos a los cántaros en cada vivienda es muy alta, aproximadamente de 15 a 1 y, en ocasiones, mucho más.

Empero, el examen de los basureros modernos de las casas, así como de sus alrededores, mostró, como era de esperar dada la naturaleza de los materiales de que están hechos, que en unos pocos años, y a veces meses, los restos de los elementos de cestería botados al patio se han podrido y desaparecido por completo, mientras aquellos de la cerámica se mantienen, si bien notablemente fraccionados y erosionados por las condiciones de intemperie.

Esto quiere decir que, al cabo de poco tiempo, una excavación arqueológica únicamente sacaría a luz muestras de una cerámica tosca, poco variada y, en general, pobre en figuración, arrojando una visión unilateral y demasiado parcial del desarrollo de la cultura material de sus productores. El gran desarrollo de la cestería, por el contrario, que constituye el “fuerte” de la producción cultural indígena embera, quedaría ignorado para siempre.

Esto pone de presente, al menos para grupos que habitan en medios ambientes selváticos, la necesidad de adoptar otros criterios que vayan más allá de la cerámica en el momento de caracterizar el desarrollo de ciertos aspectos de su vida material.

En esa situación, la presencia de restos de cántaros chokó y u, como efectivamente se han encontrado por guaqueros en zonas aledañas, permitiría inferir, al menos como hipótesis, el cultivo del maíz como uno de los alimentos básicos, y la utilización amplia de productos de cestería, jabara e inpurr sobre todo. Y sería más la cantidad que la calidad de tales cántaros la que hablaría del nivel de bienestar de los grupos productores.

Procesos de transformación

Si se miran las diferencias entre Garrapatas y Chamí, parece claro que los indígenas del primero de los lugares lograron, en términos generales, los propósitos de su emigración: escapar a la grave presión de la sociedad nacional colombiana para integrarlos, especialmente la de las misiones, y conservar aspectos fundamentales de su tradición embera. Esto es válido igualmente para aquellos elementos focos centrales de esta investigación. Su análisis ha mostrado, incluso, una gran vitalidad y una enorme capacidad de desarrollo.

Ejemplo de esto último lo suministra la cestería. La exploración, descubrimiento y utilización de una cantidad asombrosamente grande de nuevos “bejucos”, frente a los 4 o 5 en uso en el Chamí; formas de combinación de las mismas para conseguir canastos de óptima calidad, como ocurre con los de sinsu en la vereda Buenos Aires, quebrada afluente del río Azul en el Garrapatas, cuyas bases son hechas en sintar o santanás, que resisten más la humedad, y cuyos bordes o remates tampoco son de sinsu sino de un bejuco menos quebradizo y que aguanta mejor la enrollada en el núcleo; el empleo de tiras que no son de joro, conga o iraca, sino bejucos gruesos, para hacer ciertos jabaras e inpurr; la enorme amplitud de formas que han alcanzado estos últimos; y, finalmente, algo que no se había mencionado antes sino en forma parcial, la capacidad de asimilar rasgos venidos de fuera en las zonas de contacto.

Ya se explicó cómo las canasticas son una combinación de características indígenas y blancas en un tipo de canasto nuevo, cuyas funciones son más blancas que indias, anotándose su uso múltiple, cosa que ocurre así mismo con las formas.

|

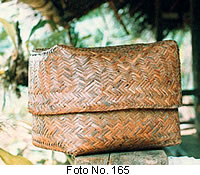

En la vereda Coral, frente a la boca del Sanquininí y ya en los límites entre el Valle del Cauca y el Chocó, se ha construido un “pueblito” de 9 viviendas nucleadas sobre una vía central, aunque con espacios relativamente amplios entre ellas. En este núcleo humano han ingresado, por matrimonio, algunos indígenas waunana que se han casado con mujeres embera. Y estos han introducido formas y técnicas de cestería propias de esa sociedad indígena. Rápidamente han sido aceptadas y ordenadas de acuerdo con la tipología de los Chamí, teniendo como criterio clasificador su forma y su función, más que las técnicas de elaboración. Muestras de ello son los e de palma amarga hechos con tejido cuadrilateral diagonal cruzado, cuya forma es, o bien mucho más cónica que la “normal” (foto No. 164: E de fibras de palma amarga, tejido cuadrilateral diagonal cruzado), o, al contrario, mucho más recta que ella; los korá gigantescos, imposibles de colgar debido a su tamaño y al peso excesivo cuando están llenos; y las petá hechas con brillantes tiras de palma amarga (foto No. 165: Petá con tiras de palma amarga. Coral, Garrapatas). En la vereda Coral, frente a la boca del Sanquininí y ya en los límites entre el Valle del Cauca y el Chocó, se ha construido un “pueblito” de 9 viviendas nucleadas sobre una vía central, aunque con espacios relativamente amplios entre ellas. En este núcleo humano han ingresado, por matrimonio, algunos indígenas waunana que se han casado con mujeres embera. Y estos han introducido formas y técnicas de cestería propias de esa sociedad indígena. Rápidamente han sido aceptadas y ordenadas de acuerdo con la tipología de los Chamí, teniendo como criterio clasificador su forma y su función, más que las técnicas de elaboración. Muestras de ello son los e de palma amarga hechos con tejido cuadrilateral diagonal cruzado, cuya forma es, o bien mucho más cónica que la “normal” (foto No. 164: E de fibras de palma amarga, tejido cuadrilateral diagonal cruzado), o, al contrario, mucho más recta que ella; los korá gigantescos, imposibles de colgar debido a su tamaño y al peso excesivo cuando están llenos; y las petá hechas con brillantes tiras de palma amarga (foto No. 165: Petá con tiras de palma amarga. Coral, Garrapatas).

En el Chamí no pudo percibirse un fenómeno similar; por ejemplo, las canasticas casi no existen, con excepción de las neenderdé.

No fue posible explicar el por qué ciertos tipos de canastos son exclusivos de esta región. Los bodre jabara, los bishiru, los shiitaechobeau brillan por su ausencia en el Garrapatas. Tal vez, si aceptamos las afirmaciones de sus productoras en el sentido de que se trata de nuevos canastos inventados por ellas, podría creerse que son posteriores a la migración al Garrapatas, así que su conocimiento no pudo haber sido llevado hasta allí. Pero, si los contactos entre las dos zonas no se han roto, si las visitas son frecuentes, si la migración continúa, aunque en muy pequeña escala, si mujeres del Chamí se casan con hombres del Garrapatas y van a vivir allí, no se entiende cómo tales desarrollos en la cestería se han quedado circunscriptos a un solo sitio.

|

La autosuficiencia en canastos se mantiene en el Garrapatas, en donde son poquísimas las familias que no los fabrican y muchísimas menos aquellas que casi no los usan (sólo 3 o 4 en una vivienda). En el Chamí, en cambio, hay veredas enteras en donde no se fabrica un solo canasto, según la gente porque no hay materias primas, pero realmente a causa de que ya se han “civilizado y abandonado sus costumbres de salvajes”, ya que los bejucos podrían ser obtenidos por intercambio. También pueden encontrarse casas en las cuales no hay ni un solo canasto, algo especialmente cierto para algunos lugares en las zonas de contacto, Mistrató sobre todo. La autosuficiencia en canastos se mantiene en el Garrapatas, en donde son poquísimas las familias que no los fabrican y muchísimas menos aquellas que casi no los usan (sólo 3 o 4 en una vivienda). En el Chamí, en cambio, hay veredas enteras en donde no se fabrica un solo canasto, según la gente porque no hay materias primas, pero realmente a causa de que ya se han “civilizado y abandonado sus costumbres de salvajes”, ya que los bejucos podrían ser obtenidos por intercambio. También pueden encontrarse casas en las cuales no hay ni un solo canasto, algo especialmente cierto para algunos lugares en las zonas de contacto, Mistrató sobre todo.

En uno y otro lugar, los e son los canastos de uso más generalizado, pero en las zonas de contacto en el Chamí y en la vereda de La Capilla, en el Garrapatas, estos recipientes son casi los únicos empleados.

Se anotó antes cómo entre los indígenas del Valle del Cauca no se aplican marcas a los e, en tanto que es general su presencia en los del Chamí. Algo similar ocurre con los asargados (jabara e inpurr) entintados, con diseños hechos con tiras teñidas. Su extensión es mayor en el Chamí; en el Garrapatas son muy pocas las mujeres que los elaboran, la variedad de diseños es menor, sus motivos son más escasamente identificados (los saben hacer pero desconocen su significado), la habilidad para “dibujar” es deficiente y es frecuente que el motivo “se pierda”.

Sin que pueda ser demostrado hasta este momento, puede ocurrir que se deba a problemas ligados con la pérdida de significación de la cestería en general, conservándose su técnica, su uso y otros aspectos formales. De todas maneras es perceptible entre los migrantes una nostalgia por su lugar de origen, cosa que los ha llevado a idealizar las condiciones de allí, como ya se hizo notar con el aprecio por el sinsu o, en el caso de la alfarería, por la añoranza por el magnífico iuru, cuando la situación al respecto es más favorable (en calidad y en cantidad) en el Garrapatas, y con la traída de canastos en cada viaje que se hace a visitar a los parientes que se quedaron y el cuidado que se tiene con ellos para buscar su máxima duración, etc.

Esto se puede expresar con una frase que algunos indígenas explicitan: en el cañón del San Juan “están las raíces”. Incluso cuando se cuentan los mitos, el narrador se siente en la obligación de aclarar que su acción transcurre en el territorio del Chamí y que cuando se habla del río, este no es el Garrapatas sino el San Juan. Y los emigrantes se nutren aún de tales raíces, al menos como un hecho de tipo ideológico, conceptual, porque ya se ha visto cómo en el lugar de origen muchas tradiciones se han perdido o desnaturalizado. Ya se vio, a manera de ejemplo, la conservación en el Valle de las narraciones de origen de cestería y alfarería, imposibles de detectar en Risaralda.

En la alfarería, el proceso es esencialmente similar. La autosuficiencia de los grupos familiares ha desaparecido en el Chamí en un número muchísimo más grande de ellos, los kuru no se fabrican ya, aunque se conservan algunos antiguos; los chokó comienzan a desaparecer, han sido prohibidos y se ocultan los que persisten; los e no existen en muchas viviendas, ya que no hay maíz para tostar; las alfareras son proporcionalmente muy pocas; los depósitos de tierra son escasos y sujetos a fuertes conflictos que implican, en muchas ocasiones, su “daño”, etc.

Sin embargo, en las zonas de contacto en Mistrató y Pueblo Rico, la cercanía de un mercado blanco ha producido algo inexistente en el Garrapatas: la aparición de alfareras especializadas y profesionalizadas, para las cuales la mayor parte de los recursos de subsistencia provienen de la fabricación de cerámicas por encargo. Incluso, el mercado se ha ampliado poco a poco hasta el punto de que, a veces y para ciertos tipos de ceramios, es posible hacerlos sin que medie encargo alguno, confiando en la demanda potencial y siendo necesario salir a buscar a los compradores.

Esto ha traído consigo, adicionalmente, una diversificación formal de los productos de iuru, pues los tradicionales no satisfacían las necesidades de los consumidores blancos.

Todo ello ha confluido, también, en un perfeccionamiento de las técnicas y formas de trabajo de las alfareras, cuyo rendimiento es varias veces más alto que el de sus colegas en la zona indígena; esto parece ser aplicable también a la calidad de los productos, aunque sin que pueda afirmarse categóricamente.

En el Garrapatas se conoció la existencia de una mujer indígena, viuda, que trabaja como agregada en una hacienda cafetera en las afueras de El Dovio y quien, al decir de varias indígenas, fabrica los mejores y más hermosos chokó comprados por sus compañeros. No fue posible ubicarla, así que no se supo si también tiene compradores blancos, dándose algo similar a lo planteado para las zonas de contacto en el Chamí.

|

Alternativas de "recuperación"

Uno de los objetivos de este proyecto se refería a estudiar alternativas de “recuperación” de la producción de alfarería y/o cestería entre los indígenas. Por una parte, para tratar de aliviar su dependencia del mercado nacional en el cual deben adquirir los productos que reemplazan a los de producción autóctona, obligando a una consecución de dinero que los integra cada día más y crea graves situaciones de desequilibrio en su sociedad, así como de pérdida de sus tradiciones. Por la otra, para tratar de utilizar la vinculación ya existente con ese mercado con fines de estimular una producción que pudiera participar en él de una manera organizada y en la cual los indígenas tuvieran en sus manos, al menos parcialmente, el control sobre las condiciones de dicha participación.

Ya se ha expuesto la alta limitación que las materias primas y las necesidades de una utilización racional del medio ambiente imponen a esta perspectiva en lo que a la cestería y a un volumen relativamente alto de producción se refiere. En el Chamí, los “bejucos” que existen ya no son suficientes para suministrar siquiera los elementos necesarios para mantener satisfechas las necesidades internas de la comunidad, mucho menos para dar base a un aumento sistemático de la elaboración de canastos para un mercado que podría ser creciente. Por su propia naturaleza, no se vislumbra posibilidad de cultivarlos o de encontrar otros métodos de garantizar su existencia. La alternativa de encontrar otras fuentes de materias primas requeriría estudios más amplios y de naturaleza distinta a la de este, pero a simple vista no parece posible.

El Garrapatas, con áreas relativamente grandes de selva, sí ofrece una base material en este sentido. Pero a largo plazo la situación desembocaría en una semejante a la del Chamí, con un agotamiento de las materias primas; ya se ha visto cómo esto ocurre ya en la vereda de La Capilla, dedicada en forma creciente a la expansión de los potreros para ganadería.

Y, a nivel de la producción para el consumo interno, no hay nada que recuperar pues esta llena las necesidades sociales. Sin embargo, fenómenos de prestigio y despersonalización cultural producen cambio de canastos por otra clase de recipientes. Un tipo de campaña ideológica de reafirmación de lo propio es posible, incluso la propia investigación cumplió un papel en esa dirección. Pero, para ser efectiva, no podría limitarse a la cestería como un elemento aislado, sino que debería tomar en cuenta la tradición en su conjunto, tratándose de un proyecto en grande, el cual debería tomar en cuenta la situación de las fuerzas internas en conflicto, incluida una evaluación de las fuerzas propicias al abandono de lo propio, hoy día en crecimiento. Lo sucedido con el Cabildo controlado por las misioneras en el Chamí, es un llamado de alerta en este aspecto.

Las escuelas que existen, algunas con maestros indígenas, y las que posiblemente van a instalarse por solicitud de la comunidad, pueden cumplir un papel importante, poniendo a los niños en conciencia de la importancia de estos productos, como ya lo comienzan a hacer sobre otros aspectos de la tradición.

En la zona limítrofe con el Chocó, un comerciante blanco, venido desde Bogotá, adquiere periódicamente una producción excedente de objetos de cestería a precios excesivamente bajos; pero este es un fenómeno marginal que podría servir de base para una producción organizada por los indígenas y con mecanismos que les den un acceso directo al mercado. Leves intentos en este sentido, hechos por la Oficina de Asuntos Indígenas del Risaralda, han fracasado, revertiendo en “beneficio” de solamente una familia indígena. Intentos más amplios no podrían efectuarse sin una participación de las autoridades indígenas y ya se ha visto cuál es la posición de algunas de ellas.

En lo que se refiere a la alfarería, las técnicas de trabajo impiden pensar en una ampliación considerable del volumen de producción, a no ser mediante la vinculación de un número grande de personas a esa tarea, o mediante la introducción de técnicas diferentes, como el torno. Se considera que una y otra producirían consecuencias internas que serían nocivas para el conjunto del grupo.

Un ensayo de organizar conjuntamente la producción de las varias alfareras de Mistrató y de incidir en las condiciones del mercado, se vería obstaculizado por rivalidades personales y, sobre todo, familiares entre ellas, las cuales fueron detectadas ya sobre el terreno.

Además y por encima de todo, los intentos de esta clase tomarían la cerámica exclusivamente desde el punto de vista material, dejando de lado y contribuyendo a la más rápida desaparición de su significado conceptual, inclusive violentando el pensamiento de las fabricantes en cuanto a determinados productos. Ellos no serían otra cosa que una contribución al proceso de despersonalización cultural que ya viven los embera-chamí.

|

|

|

|

|

|

|

|