|

LA CESTERÍA > Procesos de cambio

Muchísimo más que la alfarería, la cestería ha sufrido la incidencia de los procesos de cambio ocurridos entre los embera, no solamente en lo que concierne al aspecto formal, sino también a su lugar en el pensamiento indígena, en su significación. Muchísimo más que la alfarería, la cestería ha sufrido la incidencia de los procesos de cambio ocurridos entre los embera, no solamente en lo que concierne al aspecto formal, sino también a su lugar en el pensamiento indígena, en su significación.

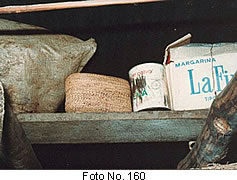

Dado el tipo de funciones que cumplen los canastos, recipientes para transportar o guardar, pueden ser desplazados con facilidad por productos provenientes de la sociedad colombiana, los cuales, además, no tienen precios inalcanzables. Costales de fique o de fibras sintéticas reemplazan a los e en su tarea de llevar los grandes pesos; bolsas de plástico o de tela, cajas de cartón, tarros de hojalata, recipientes de plástico, ollas de aluminio van haciendo a un lado los korá, jabara y petá (foto No. 160: En el zarzo de una casa en río Azul, Garrapatas, coexisten recipientes tradicionales, como la petaquita neenderdé, con los venidos de fuera: un tarro, una caja de cartón, un costal de fibras artificiales).

La gradual desaparición del cultivo del maíz en el Chamí, aunada a la completa ausencia de actividades pesqueras, ramas de producción éstas en las cuales varios tipos de canastos, como los jabara, los inpurr, las borosuka, cumplían un papel importante, también contribuyen en grado notable a su desaparición en esta zona.

Igualmente, los cambios sucedidos en las formas de apropiación del espacio por parte de los indígenas, quienes adoptan en forma creciente las modalidades blancas respectivas, así como la competencia que por el mismo deben entablar con los colonos, en condiciones casi siempre desfavorables, inciden en la pérdida de las materias primas necesarias para la fabricación de la cestería. Grandes áreas de terreno en donde se ha talado la selva y aún el rastrojo, para dedicarlas íntegramente a la siembra de potreros o de cultivos comerciales, tales el cacao y el café, pero también la caña de azúcar y otros menores, ya no son asiento de los bejucos, ni de la iraca, el joro o el chusque. Esta situación está notablemente desarrollada en el Chamí, en donde sólo en las veredas ubicadas en La Montaña, cabeceras del río Agüita y de sus afluentes, principalmente el Currumay, quedan tierras selváticas que contienen todavía sinsu o bodre. En el Garrapatas, el sitio de La Capilla con sus potreros cada día más grandes, empieza a vivir idéntica situación, siendo el lugar de menor número de canastos entre los varios asentamientos de esta zona, muchas veces comprados aquellos a productores de otros lugares cercanos.

Pero estos son condicionantes ecológicos y económicos de los cambios; existen otros de naturaleza diferente.

Como se verá un poco más adelante, la enorme mayoría de los canastos son vistos hoy como meros objetos de utilidad; su significación en el pensamiento embera se ha perdido casi por completo, habiendo sido, casi seguramente, similar en importancia a la de la alfarería. En esta situación, la cestería carece de suficientes raíces ideológicas que impidan o al menos obstaculicen su pérdida. Muchos embera, aún de aquellos que todavía utilizan los canastos o las pepenas, expresan una larga lista de razones para preferir los productos equivalentes que la sociedad colombiana pone a su disposición, aunque de manera imperfecta y limitada.

Estas imperfecciones y limitaciones son las que impiden que tales productos se impongan definitivamente. Sobre todo en la zona del Valle del Cauca, el sistema de mercado no se ha desarrollado todavía lo suficiente como para entregar todos los recipientes que los indios precisan para llenar sus necesidades, ni lo hace a un precio que esté al alcance de un número relativamente grande de ellos. Pueblos situados, en el mejor de los casos, a 8 o 10 horas de camino de las viviendas indígenas, presencia de un número reducidísimo de fondas en el interior de la zona, no más de cinco de ellas, no son precisamente las más óptimas circunstancias para que los embera puedan encontrar el reemplazo definitivo de la cestería, cosa que en el Chamí sí es posible en un grado mucho mayor.

La escasa producción de cultivos vendibles en el Garrapatas, las pocas oportunidades de un empleo asalariado, la muy limitada circulación del dinero, son otras tantas dificultades para que la gente logre adquirir muchos productos que quisiera comprar, pues está ya predispuesta para ello a causa de los fenómenos de la despersonalización cultural y de la avidez por lo que viene de los blancos. “Así como a ustedes los blancos les gustan las cosas de los indígenas, sus artesanías, y las compran y las usan, así también a nosotros nos gustan las cosas de ustedes y las queremos tener”. Esta actitud, que no es rara, alcanza una amplia difusión en el Chamí, zona de un mayor contacto entre la población indígena y la blanca, actuando esta última como una gran vitrina que exhibe ante los ojos de los indios las “maravillas de la civilización”.

Pero es menester detenerse en dos aspectos importantes del fenómeno, aquellos que resaltan con una mayor nitidez y que establecen diferencias muy notorias entre ambas zonas de estudio.

|

La educación como despersonalización cultural

Sabido es que la educación cumple un papel de primordial importancia en el proceso de despersonalización cultural de las sociedades indígenas del país y en su paulatina integración y asimilación con la población colombiana. Esto se entendió desde el siglo pasado en Colombia, cuando el Concordato y la Ley 89 de 1890 entregaron a la educación la tarea de “reducir los salvajes a la vida civilizada” y a los misioneros católicos la educación en territorios indígenas.

En 1930, la Iglesia consiguió que el gobierno colombiano clausurara todas las escuelas públicasde la zona Chamí, dedicando la totalidad de sus recursos al establecimiento y financiación de un internado misionero que “civilizara y cristianizara” a los indios. Su tarea de 50 años, que ha sido analizada en otra parte (Vasco: 1978), dio como resultado la formación de un núcleo de indígenas que rechaza abiertamente las tradiciones de su sociedad, buscando adoptar, sin conseguirlo del todo, las formas de vida y pensamiento de los blancos.

Pero, no es solo ni principalmente en este aspecto que el internado afecta la fabricación y uso de cestería, como también de la alfarería. Niños y niñas tienen (pues es obligatorio) que ingresar a él a partir de los 7 u 8 años. Y solo lo abandonan a los 13-15 años, especialmente las mujeres que son forzadas a permanecer allí, aunque ya hayan completado el ciclo de estudios primarios, hasta que contraigan matrimonio, con el peregrino argumento de que si se van antes “no se casan sino que se amañan” (lo cual es la forma tradicional de unión entre los embera).

Cabe anotar que en los últimos años, ante presiones de la propia comunidad así como las de fuerzas externas, se ha suavizado un poco esta situación, sin que, de todos modos, haya perdido sus características básicas. Antes, los alumnos entraban al internado al comenzar el año escolar y solamente lo abandonaban al comenzar las vacaciones de mitad de año, reingresando para el segundo semestre, quedándose hasta noviembre. Los padres únicamente podían visitarlos los domingos y eso si iban a misa al internado. Hoy, los niños llegan el lunes en la mañana para salir a sus casas el viernes por la tarde o el sábado temprano.

La filosofía que orienta esto es la de que “en la casa, los niños y muchachos pierden los buenos hábitos recibidos en la enseñanza y recuperan las nocivas costumbres de su familia”, por lo cual deben estar en contacto con ella lo menos posible. Un misionero cuenta que, cuando se creó el internado y se llevaron a él los primeros niños (a la fuerza, por supuesto), esa noche los papás rodearon el edificio gritando “como si hubieran secuestrado a sus hijos”.

Y como un secuestro sienten aún los padres esta situación, sobre todo porque han perdido una porción substancial de la fuerza de trabajo familiar, imprescindible para la vida de los chamí. La familia era el equipo de trabajo para las actividades agrícolas; con la ausencia de los muchachos, los padres tienen que trabajar solos o se ven obligados a contratar mano de obra asalariada. Igual acontece con las actividades domésticas y demás trabajos femeninos. Las niñas y las jóvenes participaban en la preparación de los alimentos, en la traída de leña y agua, en el cuidado de los niños más pequeños. Ahora, todo este trabajo recae exclusivamente en cabeza de la madre y demás mujeres adultas (casadas) que viven en la casa.

Por esta causa, muchas mujeres ya no alcanzan a sacar el tiempo para dedicarse a la fabricación de la cestería, y de la alfarería por supuesto.

“Una mujer del Chamí está enferma y no ha podido sacar la tierra para hacer el cántaro que se le encargó. Todo el día se ha quejado de su enfermedad y de tener las hijas en el internado, pues ni le ayudan ni aprenden a trabajar ni nada, pero agrega que ‘hay que sacrificarse por Dios’. Y sigue lamentándose”.

Puestas ante la necesidad de efectuar todos los trabajos que antes eran de un equipo que incluía a las hijas, las mujeres se ven obligadas a sacrificar algunas actividades; la cestería y la alfarería, dado el contexto ideológico ya mencionado, son las afectadas.

Pero las anteriores quejas plantean otro aspecto del problema. Las mujeres están en el internado durante la época de su vida en la cual, según la tradición, se realizaba el aprendizaje de los oficios femeninos.

Hoy, por estar en El Colegio, no aprenden, entre otras cosas, ni la cestería ni la alfarería, con la consecuente pérdida de estas tradiciones, ya en manos solo de las más ancianas.

“Yo no aprendí nada de hacer canastos ni cántaros por estar en El Colegio, estudiando. Entonces mi mamá no me enseñó”, dice una muchacha de pocos años de casada y que tiene que comprar los canastos que usan o pedirlos de regalo a su mamá.

Otra mujer, madre de 11 hijos, está angustiada porque su hija mayor, que ya tiene 15 años, no sabe hacer canastos por estar en El Colegio. “En las vacaciones uno le enseña un poquito, pero no alcanza. Ahora ya terminó quinto de primaria, pero las monjas dicen que repita el año y que es mejor que esté en el internado y no en la casa”.

Una tercera trabajó en El Colegio ocho años “porque le gustaba ganar dinero; por eso se olvidó de hacer canastos”. Ahora, ya casada, está tratando de aprender y recordar.

Esta situación general es fuertemente sentida y expresada por las mujeres de más edad, que ven perderse así la tradición y que sus hijas, una vez se casen, no van a tener los conocimientos necesarios sobre muchas cosas que deben hacer.

Las monjas se han dado cuenta de este disgusto y resistencia y han pedido a una mujer de edad mediana que vaya al Colegio a enseñar a hacer canastos y cántaros, pero, además de que no le pagan, le han dicho que lleve las tiras de “bejucos” ya listas y la arcilla ya molida y preparada para trabajar. Ella dice que es mucho trabajo y que las monjas creen que el trabajo de ella no lo es y que no vale. Dice, además, que el aprendizaje así no sirve porque las muchachas no aprenden a preparar la materia prima del canasto ni del cántaro. Y, de ese modo, aunque aprendan las técnicas de elaboración, nunca van a poder hacerlos por ignorar el proceso de sacar y preparar la tierra y de cortar el joro y sacar la guasquita, secarla y hervirla, pintarla, etc. “¿Dónde las van a conseguir?; eso no lo venden”.

|

Y, así, el internado misionero sigue su labor de despersonalización cultural, de destrucción étnica de los embera, con los canastos como mudos testigos de la misma (foto No. 161: Canastos en el corredor de una de las edificaciones del Internado Indígena de Purembará. Zona del Chamí). Y, así, el internado misionero sigue su labor de despersonalización cultural, de destrucción étnica de los embera, con los canastos como mudos testigos de la misma (foto No. 161: Canastos en el corredor de una de las edificaciones del Internado Indígena de Purembará. Zona del Chamí).

En el Garrapatas en donde no hay misioneras ni casi escuelas, las hijas continúan aprendiendo de sus madres la fabricación de la cestería; de ahí que los grupos familiares sigan siendo, en su casi totalidad, excepción hecha de La Capilla, autosuficientes en este aspecto.

El tiempo de trabajo

También los cambios acontecidos en cuanto al tiempo de trabajo entre los embera del Chamí afectan la producción de la cestería.

Anteriormente, el ordenamiento económico de los embera chamí dejaba un abundante tiempo libre de actividades productivas de alimentos. Una parte considerable de este podía ser dedicada a la producción artesanal y aún así restaba un tiempo de “ocio” relativamente amplio. Por otra parte, la producción indígena lo era de valores de uso, de objetos destinados a satisfacer las necesidades del productor y de su grupo de parientes, por lo tanto era trabajo concreto. De ahí que la utilidad y no el tiempo de trabajo necesario para producirlos fuera la medida de la importancia dada a los productos.

Cuando van ingresando a una economía de mercado, la cual ofrece, en ocasiones, una demanda para los productos, los embera no encuentran cómo fijar un precio adecuado para ellos, cayendo víctimas de la más rapaz explotación y de las más desiguales condiciones de intercambio. Así, un canasto que representa duros esfuerzos y varios días de trabajo, resulta vendido por 5, 10 o 15 pesos a un blanco. Incluso se dan casos en los que los indígenas, al ser requeridos para que vendan un elemento de cestería, respondan a la pregunta de cuál es su precio, diciendo que “eso no vale nada”.

Poco a poco las mercancías, los valores de cambio van haciendo presencia en la sociedad indígena, mientras otros productos, como los de la cestería, continúan siendo valores de uso. Se establece, entonces, una competencia, un conflicto entre el tiempo dedicado a la creación de estos, como los canastos y los cántaros, y el dedicado a la producción de aquellos, café y cacao principalmente, destinados a la obtención de otros valores de cambio: alimentos (pastas, arroz, fríjoles, sal, panela, sardinas, etc.), ropa, pilas, herramientas, radios y grabadoras, jabones, adornos y otros. Conflicto muy notorio y cada vez más agudo.

En la actualidad, el tiempo para hacer los canastos ya no es un tiempo que de otra manera sería de “ocio” o de otras actividades productoras de objetos de utilidad, para las cuales siempre habrá un tiempo, sino que es quitado a aquel creador de valores de cambio, los cuales producen un ingreso en dinero cuya carencia sería muy sentida e impediría satisfacer muchas de las necesidades de hoy. Así que se sacrifican los canastos y, mediante el dinero, se los reemplaza por productos de origen occidental.

Pero, ¿por qué es necesario comprar alimentos?, ¿y ropa?, ¿y radios? Consecuencia de la despersonalización cultural, del abandono de las antiguas costumbres y la adquisición de otras nuevas en el internado misionero. Otros mecanismos aculturadores entran también en juego.

Muchos alimentos tradicionales no se consiguen o son escasos como consecuencia de las nuevas formas, ya mencionadas, de utilización de la tierra y de la colonización blanca de la región: tala del monte, cultivos comerciales de café y cacao que hay que tener limpios, sin rastrojo, crecientes áreas en pastos artificiales, etc. Otros existen pero no se consumen ya porque son negativamente valorados, cosa especialmente cierta cuando se trata de productos de recolección.

Ropa, objetos de aseo y otros son adquiridos durante los 8 o 10 años de permanencia en El Colegio, además de fuertemente valorados; la tendencia es, lógicamente, a seguir usándolos durante toda la vida.

Radios, grabadoras, pilas y linternas son productos de prestigio que revelan el grado de “civilización” alcanzado.

Se da también el caso de que las misioneras exigen al novio, como condición para aprobar el matrimonio, dotar a la novia de un “ajuar completo”, todo él compuesto de productos comerciales.

Es obvia la necesidad de dinero que esto genera. Y para obtenerlo no se puede perder el tiempo en las artesanías, término que ha llegado a tener una connotación negativa entre los indígenas más allegados a las monjas.

A todo ello se unen recientes campañas del cabildo indígena controlado por la misión en los últimos años, para que las mujeres “dejen de estar metidas en la casa haciendo canastos y ollas de barro, y se dediquen a participar cada vez más en formas colectivas de trabajo dedicado al café”, única forma de progresar.

Todas estas presiones están ausentes, o provienen de otros factores menos rígidos, en la zona del río Garrapatas. Precisamente huyendo de ellas emigraron los chamí desde el río San Juan, hace ya unos 40 años. Por eso es posible, todavía, que hombres y mujeres pasen largas horas sentados en sus tambos trabajando en hacer los canastos, dedicándoles un gran cuidado y sintiéndose a gusto con ello.

|

|