| |

|

SEMEJANTES A LOS DIOSES. CERÁMICA Y CESTERÍA EMBERA-CHAMÍ

|

| |

|

LA CESTERÍA > Tipos

En la cestería de los embera-chamí hay que distinguir, en primer lugar, los recipientes o canastos, luego, los “juguetes” y otros productos.

Los primeros presentan, a primera vista, una variedad inmensa; un examen más detallado y que tenga en cuenta las diferenciaciones establecidas por los mismos indígenas, permite reducirlos a ocho grandes tipos. Esto no excluye que la variabilidad mencionada llegue, incluso, a originar canastos únicos, ni que algunos artesanos excepcionalmente hábiles lleguen a imprimir a sus obras un sello muy personal, cosa que permite reconocerlas con una simple ojeada. Para cada uno existe la correspondiente denominación embera, excepto para las llamadas canasticas, categoría dentro de la cual cabe una gran diversidad de canastos que son, casi todos, resultado de combinar elementos característicos de los otros tipos con peculiaridades cuyo origen parece estar en los requerimientos de los blancos o en la cestería nacional colombiana.

|

Los ocho tipos son: e, jabara, petá, borosuka, inpurr, korá, neenderdé y canastica. Cuando alguno de estos recipientes es muy pequeño con relación al tamaño normal que le corresponde, se le denomina con el diminutivo, agregando el sufijo chaké, así: echaké, jabarachaké, impurrchaké, korachaké. A las petá pequeñas se las llama petaquitas, de donde se puede deducir que el término petá proviene del castellano petaca. Las borosukas son de por sí bastante pequeñas. Las canasticas (o canastillas) son llamadas siempre con el diminutivo, pese a que a veces su tamaño es relativamente grande. Los ocho tipos son: e, jabara, petá, borosuka, inpurr, korá, neenderdé y canastica. Cuando alguno de estos recipientes es muy pequeño con relación al tamaño normal que le corresponde, se le denomina con el diminutivo, agregando el sufijo chaké, así: echaké, jabarachaké, impurrchaké, korachaké. A las petá pequeñas se las llama petaquitas, de donde se puede deducir que el término petá proviene del castellano petaca. Las borosukas son de por sí bastante pequeñas. Las canasticas (o canastillas) son llamadas siempre con el diminutivo, pese a que a veces su tamaño es relativamente grande.

Esta tipología no es estática ni dada de una vez por todas. Más adelante se verá que hay innovaciones y cómo algunas tejedoras han “inventado” nuevos canastos para responder a circunstancias distintas en sus condiciones de vida.

|

Los e

Son canastos grandes y fuertes cuya base es un tejido cuadrilateral, cruzado con un refuerzo y con cuerpo hecho en técnica mimbre. Su materia prima son los bejucos propiamente dichos, especialmente los más gruesos, aunque también se los encuentra en bodre negro; esto para el Garrapatas. En el Chamí los e son en su casi totalidad de sinsu y, unos pocos en La Montaña o cercanías de Mistrató, de bodre negro. Cuando se trata de estas dos últimas clases de material, los soportes no son sencillos, sino que están formados por dos o más tiras, a veces hasta cinco de ellas (ver para la base la foto No. 90: Bases de e de sinsu. A la derecha, una con tejido cuadrilateral recto con tiras múltiples y que es la más común. La de la izquierda es asargada, con dibujo de gurre. Vereda Josefina, Chamí, y para el cuerpo y los soportes más complejos, la foto No. 91: E de sinsu con soportes múltiples. A la derecha se observa el núcleo o “corazón” del borde formado por varias tiras de “bejuco”. El remate no es de sinsu sino de llaga, menos quebradizo. Quebrada Buenos Aires, Garrapatas).

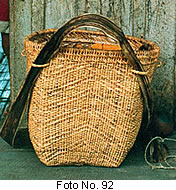

La base es rectangular, tirando a cuadrada, y la boca es circular y mucho más grande que la base, dando la impresión de un tronco de cono invertido (foto No. 92: E de sinsu con dibujo de paraba. Presenta líneas horizontales en zig-zag a franjas. Josefina, Chamí).

En todos los casos el borde o boca está reforzado con un núcleo, un “corazón” dicen los embera, muy grueso, generalmente de kisa, alrededor del cual se envuelven los extremos superiores de los soportes. En el Chamí, así como en algunos sitios de la quebrada Buenos Aires, en el Garrapatas, el núcleo consiste de varias tiras de bejuco (foto No. 88).

|

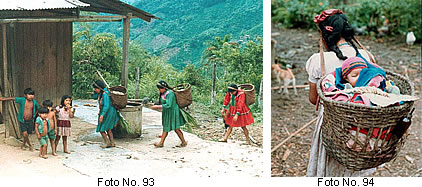

La función principal es cargar el maíz y el plátano desde la sementera hasta el tambo, también se usan para traer la leña y para almacenar café o cacao o el mismo maíz ya desgranado (foto No. 93: Mujeres cargando cacao recién desgranado. Bajo el canasto se colocan hojas de iraca para no mancharse con la miel que chorrea. Umacas, río San Juan, Chamí). En los viajes, todo el menaje doméstico y hasta los niños se cargan en ellos (foto No. 94: Mujer de Altomira, Garrapatas, cargada con un e de sintar muy deteriorado). En algunos lugares en donde los ojos de agua o los chorros están alejados de las casas, los e son el vehículo para cargar los recipientes con agua (tarros de guadua o bidones plásticos). La función principal es cargar el maíz y el plátano desde la sementera hasta el tambo, también se usan para traer la leña y para almacenar café o cacao o el mismo maíz ya desgranado (foto No. 93: Mujeres cargando cacao recién desgranado. Bajo el canasto se colocan hojas de iraca para no mancharse con la miel que chorrea. Umacas, río San Juan, Chamí). En los viajes, todo el menaje doméstico y hasta los niños se cargan en ellos (foto No. 94: Mujer de Altomira, Garrapatas, cargada con un e de sintar muy deteriorado). En algunos lugares en donde los ojos de agua o los chorros están alejados de las casas, los e son el vehículo para cargar los recipientes con agua (tarros de guadua o bidones plásticos).

Deben, pues, resistir un trabajo pesado, no sólo por las grandes cargas que se llevan en ellos, sino también por las condiciones de intemperie en que se usan. En el Chamí tienen una utilización adicional, lavar el café. En todos los casos, su duración es muy corta, un promedio de un año según el material de que están hechos.

|

Casi siempre se deterioran por el borde, que se revienta, o por la base, que se pudre. Cuando ya no son útiles para cargar, los e pueden acondicionarse como nidos para las gallinas (foto No. 95: Nidos de gallina hechos con e muy viejos y dañados. Vereda Chatas, Chamí) o ser botados al patio en donde se pudren completamente (foto No. 96: E botado en las cercanías de un tambo. Josefina, Chamí). Puede ocurrir que se recupere el bejuco del núcleo del borde si todavía está en buen estado al dañarse el canasto. Casi siempre se deterioran por el borde, que se revienta, o por la base, que se pudre. Cuando ya no son útiles para cargar, los e pueden acondicionarse como nidos para las gallinas (foto No. 95: Nidos de gallina hechos con e muy viejos y dañados. Vereda Chatas, Chamí) o ser botados al patio en donde se pudren completamente (foto No. 96: E botado en las cercanías de un tambo. Josefina, Chamí). Puede ocurrir que se recupere el bejuco del núcleo del borde si todavía está en buen estado al dañarse el canasto.

Los e se cargan en la espalda, colgados de la frente por medio de una guasca de dulce o de hauchira. En épocas más recientes, los hombres han comenzado a cargarlos con la guasca sostenida a través de los hombros.

|

Los echaké, algunos muy pequeños, se usan para coger café y cacao. O para guardar maíz ya desgranado. Los menos entre ellos sirven para enseñar a los niños el uso de los e grandes y, colgados de las paredes o de las vigas del techo, para guardar cosas diversas, sobre todo si estas son pesadas: martillos, limas, clavos, tornillos, herramientas, tubos, etc. (foto No. 97: Un echaké colgado junto a un korá. Josefina, Chamí). Los echaké, algunos muy pequeños, se usan para coger café y cacao. O para guardar maíz ya desgranado. Los menos entre ellos sirven para enseñar a los niños el uso de los e grandes y, colgados de las paredes o de las vigas del techo, para guardar cosas diversas, sobre todo si estas son pesadas: martillos, limas, clavos, tornillos, herramientas, tubos, etc. (foto No. 97: Un echaké colgado junto a un korá. Josefina, Chamí).

|

Los jabara

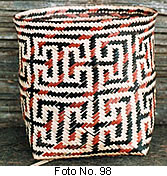

Siguen a los e en número y utilización los llamados jabara, recipientes cuya forma se acerca a la de un cubo, pues su base es rectangular, casi siempre cuadrada, y su altura cercana o igual al lado de la base, pero la forma de rematarlos hace que su boca sea redondeada (foto No. 98: Forma clásica de jabara. Este es hecho con joro en tres colores y presenta dibujo de martillo. El Hormiguero, Ankima, Chamí).

Se fabrican con tiras de joro, conga o iraca, aunque durante la investigación se hallaron algunos hechos con bejuco grueso, como sintar (foto No. 99: Jabara hecho con tiras de sintar, lo cual dificulta mucho el tejido asargado. Río Claro, Garrapatas), completamente atípicos, o con otras fibras como palma amarga y buey.

|

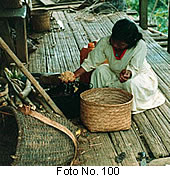

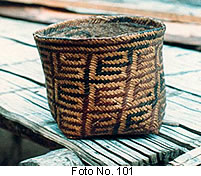

La técnica de elaboración es el asargado, combinando el recto o derecho con el diagonal. Esto hace posible sus pintas mediante dibujos conseguidos con la utilización de fibras de diversos colores (blanco, rojo y negro, por lo regular). Desde este punto de vista se distinguen dos clases de jabara: el blanco, hecho con las tiras blancas en su color natural (foto No. 100: Sacando maíz remojado de una olla para echarlo en un gran jabara blanco. Río Mono, Garrapatas), y el entintado o pintado que combina tiras blancas con rojas y/o negras (foto No. 101: Jabara hecho a tres colores. Río Mono, Garrapatas). Hay que anotar aquí que los blancos también pueden tener “dibujos” que se consiguen con la manera de cruzar las tiras, todas ellas del mismo color. La técnica de elaboración es el asargado, combinando el recto o derecho con el diagonal. Esto hace posible sus pintas mediante dibujos conseguidos con la utilización de fibras de diversos colores (blanco, rojo y negro, por lo regular). Desde este punto de vista se distinguen dos clases de jabara: el blanco, hecho con las tiras blancas en su color natural (foto No. 100: Sacando maíz remojado de una olla para echarlo en un gran jabara blanco. Río Mono, Garrapatas), y el entintado o pintado que combina tiras blancas con rojas y/o negras (foto No. 101: Jabara hecho a tres colores. Río Mono, Garrapatas). Hay que anotar aquí que los blancos también pueden tener “dibujos” que se consiguen con la manera de cruzar las tiras, todas ellas del mismo color.

|

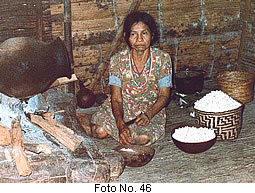

El uso de los jabara está ligado al proceso de elaboración del maíz, principalmente su transformación en harina. El maíz se deshoja (beepoi), se desgrana (beboaui) y se guarda en el jabara. De aquí se saca para extenderlo a asolear (be pisiadekubui) durante varios días, hasta que se agrieta y “grita” (foto No. 102: Maíz asoleándose en el patio de una casa en Altomira, Garrapatas). Luego se toma del jabara para echarlo a tostar (bebai) en el cántaro u; el maíz tostado en crispeta (bekara) se echa de nuevo en el jabara (foto No. 46). Cuando se ha terminado de tostar, se pone todo el bekara en el cántaro para calentarlo antes de molerlo (pobai) en la piedra. Una vez molido, la harina se almacena de nuevo en el jabara, esta vez tapado con una hoja de biao (tordúa) o con una totuma (foto No. 103: Jabara tapado con una totuma. La pinta es una combinación de posidi con cruz. Vereda Las Palmas, Chamí). Todo este trabajo es femenino, a excepción de la desgranada en la cual participa toda la familia. El uso de los jabara está ligado al proceso de elaboración del maíz, principalmente su transformación en harina. El maíz se deshoja (beepoi), se desgrana (beboaui) y se guarda en el jabara. De aquí se saca para extenderlo a asolear (be pisiadekubui) durante varios días, hasta que se agrieta y “grita” (foto No. 102: Maíz asoleándose en el patio de una casa en Altomira, Garrapatas). Luego se toma del jabara para echarlo a tostar (bebai) en el cántaro u; el maíz tostado en crispeta (bekara) se echa de nuevo en el jabara (foto No. 46). Cuando se ha terminado de tostar, se pone todo el bekara en el cántaro para calentarlo antes de molerlo (pobai) en la piedra. Una vez molido, la harina se almacena de nuevo en el jabara, esta vez tapado con una hoja de biao (tordúa) o con una totuma (foto No. 103: Jabara tapado con una totuma. La pinta es una combinación de posidi con cruz. Vereda Las Palmas, Chamí). Todo este trabajo es femenino, a excepción de la desgranada en la cual participa toda la familia.

|

Jabaras más grandes suelen usarse como medidas para maíz (cuartillos y fracciones). Algunos muy pequeños, jabarachake, tienen funciones diversas, pero siempre para guardar cosas. Jabaras más grandes suelen usarse como medidas para maíz (cuartillos y fracciones). Algunos muy pequeños, jabarachake, tienen funciones diversas, pero siempre para guardar cosas.

Algunas veces es necesario colgar los jabara; para ello se les coloca una “guasquita” hecha con tiras de cáñamo silvestre torcidas como una cuerda.

|

Las petá

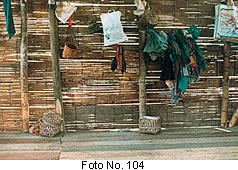

La mayoría de ellas son jabaras rectangulares, a veces cuadrados, con una tapa similar, unida al cuerpo por medio de una guasquita de fique silvestre (foto No. 104: Petás rectangulares en el interior de un tambo. La izquierda tiene dibujo de daunoro con ibí. El Hormiguero, Chamí), pero otras veces el rectángulo es bastante alargado (foto No. 105: Petá de base alargada en Batatal, Garrapatas). Se utilizan para guardar ropa o como costurero; en algunas de las cuadradas se guarda ocasionalmente harina de maíz. Casi todas son pintadas o entintadas y fabricadas en joro, conga o iraca. En Coral se encontró una en fibra de buey (foto No. 106: Petá fabricada con tiras de buey. Coral, Garrapatas. Esta materia prima es exclusiva de aquí).

|

Las borosukas

Son pequeños canasticos asargados y pintados, muy planos y de frente rectangular, siempre con tapa. Algunos tienen una pequeña base rectangular, otros tienen una base como de lomo, muy estrecha (foto No. 107: Borosuka [mokarra copetona] de base de filo o lomo muy delgada, con dibujo de culebra coral. Josefina, Chamí).

Originalmente las borosukas servían para guardar los anzuelos para la pesca, así que se llevaban amarradas a los inpurr. En la actualidad su función se ha diversificado y en ellas se guardan velas, monedas y billetes, hilos y agujas, cuentas de collar y otros objetos pequeños.

Usualmente están colgadas en las paredes o guardadas dentro de otros canastos más grandes, como las petás.

Poco a poco están desapareciendo y las cesteras que saben hacerlas son ya muy pocas. Esto es muy notorio en el Chamí, en donde la pesca es hoy una actividad casi extinguida. Son muy apreciadas como regalo.

|

Los inpurr

Están hechos con bejucos delgados: bodre, bodre negro, llaga, ironda; también se los hace con sinsu, principalmente en el Chamí. En casos excepcionales se encuentran de iraca, conga o joro.

Su forma es muy elaborada y diversa. Los indígenas distinguen dos clases: una más recta denominada propiamente inpurr y considerada como masculina, y una más redondeada y abultada, con “la barriguita más grande”, y que se considera femenina; el término que se aplica a esta última es inpurrú. La foto No. 108 muestra un inpurrú para pescar, en río Blanco, Garrapatas; la No. 109 es de un inpurr hecho en bodre y uña de gato, en río Batatal, Garrapatas.

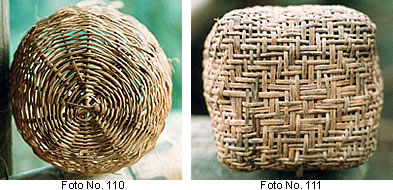

La técnica fundamental en su elaboración es el mimbre y la base es usualmente circular, pero también los hay que la tienen cuadrada (fotos Nos. 110: Base circular de un inpurrú hecho en bodre río Mono, Garrapatas, y 111: Base cuadrada asargada de un inpurr con dibujo de gurre. Es bastante rara. Batatal, Garrapatas).

|

Otro tipo de inpurr es asargado y pintado como los jabaras, pero conserva la forma básica (ver el canasto de la izquierda en la foto No. 112: Inpurr y jabara asargados y hechos en tres colores. El primero es considerado masculino y el segundo femenino, Garrapatas). Un jabara asargado y pintado y un inpurr de las mismas características conforman "una pareja" (foto No. 112). Otro tipo de inpurr es asargado y pintado como los jabaras, pero conserva la forma básica (ver el canasto de la izquierda en la foto No. 112: Inpurr y jabara asargados y hechos en tres colores. El primero es considerado masculino y el segundo femenino, Garrapatas). Un jabara asargado y pintado y un inpurr de las mismas características conforman "una pareja" (foto No. 112).

|

La forma básica tiene un cuerpo bajo y protuberante, cuello estrecho y borde evertido, pero hay una variedad muy grande: algunos son completamente rectos, otros ovoidales, etc., pero siempre de boca estrecha (fotos Nos. 113: Inpurr de iraca con tejido jaquelado recto, combinado con mimbre. Vereda Puente Cable, Garrapatas; 114: Inpurr e inpurrús para pesca. Batatal, Garrapatas. Son de bodre y bodre negro [el de la izquierda]; y 115: Inpurrú de sinsu proveniente del Chamí; se usa para regar el maíz. Su “guasca” es un cordón de algodón). Se encontró uno tejido directamente con el bejuco apenas rajado y sin arrancar las tiras completamente (foto No. 116: Inpurr muy “primitivo” tejido en bejuco kisa; sirve para guardar huevos. Jebanía, Garrapatas). La forma básica tiene un cuerpo bajo y protuberante, cuello estrecho y borde evertido, pero hay una variedad muy grande: algunos son completamente rectos, otros ovoidales, etc., pero siempre de boca estrecha (fotos Nos. 113: Inpurr de iraca con tejido jaquelado recto, combinado con mimbre. Vereda Puente Cable, Garrapatas; 114: Inpurr e inpurrús para pesca. Batatal, Garrapatas. Son de bodre y bodre negro [el de la izquierda]; y 115: Inpurrú de sinsu proveniente del Chamí; se usa para regar el maíz. Su “guasca” es un cordón de algodón). Se encontró uno tejido directamente con el bejuco apenas rajado y sin arrancar las tiras completamente (foto No. 116: Inpurr muy “primitivo” tejido en bejuco kisa; sirve para guardar huevos. Jebanía, Garrapatas).

|

Se hacen unos inpurr muy pequeños, inpurrchaké, de no más de 10 centímetros de alto. Su función es cargar la carnada viva para la pesca con anzuelo, grillos o cucarachas (foto No. 117: Inpurrchaké de bodre negro. A veces se lo llama grillero. Tiene 12 cms. de altura y los hay de solo 8. Río Azul, Garrapatas). Se hacen unos inpurr muy pequeños, inpurrchaké, de no más de 10 centímetros de alto. Su función es cargar la carnada viva para la pesca con anzuelo, grillos o cucarachas (foto No. 117: Inpurrchaké de bodre negro. A veces se lo llama grillero. Tiene 12 cms. de altura y los hay de solo 8. Río Azul, Garrapatas).

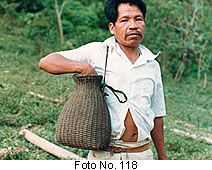

Los inpurr tienen dos usos principales. El más frecuente es el de guardar el producto de la pesca para llevarlo del río a la casa. El pez más común es el llamado wakuko o corroncho, pez que da grandes saltos aún después de muerto y limpiado; el cuello estrecho de este canasto les impide caer afuera y perderse. El otro uso está vinculado al maíz; en él se lleva la semilla cuando se va a hacer rocería. Se cuelga del hombro y mientras se sostiene con una mano, con la otra se riega el maíz al voleo (foto No. 118: Manera de cargar el inpurrú de bodre para regar la semilla del maíz. Vereda Guajira, río Machete, Garrapatas). En la pesca lo llevan los hombres, en la rocería, hombres o mujeres.

|

Es usual encontrar a un pescador que carga un inpurr grande para traer el fruto de su trabajo; amarrada a él, una borosuka con los anzuelos y, atado a la cintura, un inpurrchaké lleno de carnada viva y tapado con una tusa. Es usual encontrar a un pescador que carga un inpurr grande para traer el fruto de su trabajo; amarrada a él, una borosuka con los anzuelos y, atado a la cintura, un inpurrchaké lleno de carnada viva y tapado con una tusa.

Impropiamente, puede colgarse de una pared o de una viga del techo y sirve para guardar cosas. Igual oficio tiene cuando se lo cuelga en el zarzo de la vivienda.

Las guascas para los inpurr son similares a las de los jabara y petá, pero son frecuentes los cordones gruesos de algodón.

En el Garrapatas, estos canastos carecen de cualquier tipo de marca. En el Chamí, algunos son ornamentados con una línea que va en espiral desde la boca hasta la base; se obtiene haciendo saltar la tira horizontal no sobre uno sino sobre dos soportes una vez en cada vuelta y en forma corrida (foto No. 119: Inpurr de sinsu con dibujo de espiral. Las Palmas, Chamí).

Los korá

Son cestos de formas y tamaños muy variados hechos con tiras de iraca, conga, joro, palma amarga y, muy pocas veces, con bejucos. Si en los anteriormente descritos hay una relación entre forma, técnica y tipo de canasto, con los korá no ocurre lo mismo, pues en ellos solo se correlacionan el tipo y la técnica, invariablemente hexagonal, pudiendo cruzarse con una o dos tiras, pero esto no es frecuente.

|

Los hexágonos son relativamente grandes, por lo cual no pueden contener objetos muy pequeños, pero esa misma circunstancia hace muy rápida su elaboración, además de que pueden tejerse con las tiras verdes, sin necesidad de dejarlas secar. Son perfectos, pues, para una emergencia: cargar un pollo que han regalado, unos huevos, una frutas silvestres, etc., y muchas veces se desechan luego del uso. Los hexágonos son relativamente grandes, por lo cual no pueden contener objetos muy pequeños, pero esa misma circunstancia hace muy rápida su elaboración, además de que pueden tejerse con las tiras verdes, sin necesidad de dejarlas secar. Son perfectos, pues, para una emergencia: cargar un pollo que han regalado, unos huevos, una frutas silvestres, etc., y muchas veces se desechan luego del uso.

Si se quiere que duren, se hacen con más cuidado y con tiras ya secas, prefiriéndose en este caso el joro y la conga. Estos se destinan a guardar cosas dentro de los tambos. Están especialmente asociados a la cocina y a la mayoría de ellos se los encuentra colgando de paredes y vigas en las cercanías del fogón, para guardar la “vajilla” (platos, tazas, totumas, cubiertos metálicos o de calabazo) (fotos Nos. 120: Korás en el río Azul, Garrapatas, y 121: Canastos korás. Chatas, Chamí), o sal en hojas de plátano o de biao, o comida, etc.

También se usan, en los extremos del salón o en las piezas (cuando las hay), para guardar huevos, ropa, cuadernos, herramientas y objetos no muy pesados.

|

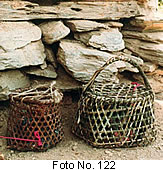

Algunos tienen base, otros carecen de ella, pocos tienen tapa (tejida directamente al canasto, foto No. 122: Korás con pollos. Murciélago, Garrapatas), los hay de base muy grande y paredes muy bajas, otros, por el contrario, tienen base pequeña y paredes bastante altas; y casi todos se deforman o, mejor aún, adquieren una forma adecuada a su uso como resultado del modo y lugar donde están colgados y del peso, forma y tipo de su contenido. Algunos tienen base, otros carecen de ella, pocos tienen tapa (tejida directamente al canasto, foto No. 122: Korás con pollos. Murciélago, Garrapatas), los hay de base muy grande y paredes muy bajas, otros, por el contrario, tienen base pequeña y paredes bastante altas; y casi todos se deforman o, mejor aún, adquieren una forma adecuada a su uso como resultado del modo y lugar donde están colgados y del peso, forma y tipo de su contenido.

El tejido de los korá implica entrecruzar o entretejer las tiras, pese a lo cual, como ya se dijo, al verlo terminado se presenta como dos capas diagonales simplemente superpuestas, entretejidas por la capa horizontal (foto No. 123: Haciendo la base de un korá en joro verde, ligeramente secado al fuego. Río Blanco, Garrapatas). Al subir las paredes, la base se voltea y la superficie verde de las tiras queda hacia afuera.

Los korá carecen de pintas.

Los neenderdé

En época reciente, según las declaraciones de los indígenas, y venido de fuera, se ha desarrollado un tipo de tejido hecho con haces de hojas de iraca; estos se enrollan en espiral y se cosen con una aguja enhebrada en el mismo tipo de tira de iraca. Esta forma de tejido permite una amplísima variabilidad formal y de tamaño, haciéndose inclusive en forma de cantina de leche con su correspondiente tapa.

|

Muchos canastos de estos tienen tapa y se usan para guardar cosas. Otros contienen huevos y otros objetos. Muchos canastos de estos tienen tapa y se usan para guardar cosas. Otros contienen huevos y otros objetos.

En el Garrapatas, sus pintas están dada por la sucesión de las puntadas que cosen los rollos de iraca (foto No. 124: Detalle de la base de una canasta neenderdé. Es claro el trabajo en espiral). En el Chamí, y destinados para su venta a compradores blancos, algunos neenderdé se pintan con lápices de colores.

En el río Blanco, el tejedor que hace los del Garrapatas cuenta que una vez llegó a un pueblo cercano, Naranjal, un grupo de chocoanos del Sipí que trajeron canastos para vender; él los vio y le gustaron; a solicitud suya, los chocoanos le enseñaron a trabajarlos.

El artesano del Chamí, pues es también un hombre, aprendió su técnica con una hermana suya que es misionera de la comunidad de la madre Laura. Él es tuberculoso y, como no puede trabajar, su hermana le enseñó a tejer estos canastos para que pudiera ganarse la vida. Ignora en dónde aprendió la misionera esta forma de tejer.

|

Las canasticas

Ofrecen múltiples formas, predominando aquellas rectangulares. Se hacen con la técnica de mimbre o con la de jaquelado o dámero, sea abierto o cerrado según el uso al cual están destinadas. La materia prima más empleada es la de tiras de conga, joro o iraca, pero algunas se hacen con bejucos delgados, bodre especialmente. La mayoría de ellas se distingue por tener una manija o agarradera grande por encima: esta permite llevarlas en la mano. Con frecuencia tienen tapa.

Las hay de tamaños muy diversos y su utilidad es múltiple pero vinculada a guardar objetos, pues su fibra y construcción no las hacen útiles para cargar objetos demasiado pesados.

Algunas de las tejidas en jaquelado se pintas mediante combinado de tiras de colores diferentes.

|

La manija se hace del mismo material, casi siempre con un núcleo o corazón de tiras alrededor del cual se enrollan otras. La manija se hace del mismo material, casi siempre con un núcleo o corazón de tiras alrededor del cual se enrollan otras.

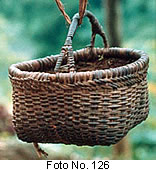

Para las canasticas y su uso ver las fotos Nos. 125: Una canastica pintada con bandas rojas teñidas con kisa, verdes sin teñir y blancas por el envés de la corteza, en mimbre. A la derecha, jabara blanco asargado con el borde evertido. Río Azul, Garrapatas; 126: Canastica fina de bodre negro. Río Blanco, Garrapatas; y 127: Canastica de iraca para guardar retazos. Murciélago, Garrapatas.

Su denominación con un término tomado del castellano, su semejanza con algunos tipos de canastos producidos por la sociedad colombiana, su venta frecuente a colonos blancos que viven en la zona indígena, su muy amplia variabilidad formal hacen pensar que son el resultado de combinar rasgos de la cestería indígena con elementos de la colombiana.

Otros canastos

En la zona del río San Juan, en las diferentes veredas de Purembará, se encontraron algunos canastos que no encajan dentro de los tipos analizados hasta aquí y que, más bien, parecen combinaciones de ellos. Otras veces parecen ser de hechura individual, al menos así los presentaron sus fabricantes, a más de que su presencia se limita a una o dos casas de una vereda única. Los más notorios son: un canasto rectangular con tejido cuadrilateral diagonal abierto y cuello y base asargados; se llama biishirú jabara. Otro, tejido con las mismas técnicas, tiene forma de inpurr (foto No. 128: Inpurr jabara. El dibujo del cuello es culebra coral. Chatas, Chamí).

|

Estos dos tipos de canastos se encontraron en una misma casa de la vereda Chatas. Su fabricante, una mujer muy anciana, dijo que ella los inventó porque “se hacen muy ligero y rinde mucho trabajarlos; la gente ahora casi no tiene tiempo de trabajar y las jóvenes son duras de cabeza para aprender. Con este tejido, que es fácil, pueden aprender y tejer los que necesitan”. Se usan en reemplazo de los inpurr y de los korá, son de joro o de iraca. Estos dos tipos de canastos se encontraron en una misma casa de la vereda Chatas. Su fabricante, una mujer muy anciana, dijo que ella los inventó porque “se hacen muy ligero y rinde mucho trabajarlos; la gente ahora casi no tiene tiempo de trabajar y las jóvenes son duras de cabeza para aprender. Con este tejido, que es fácil, pueden aprender y tejer los que necesitan”. Se usan en reemplazo de los inpurr y de los korá, son de joro o de iraca.

Un tercer tipo, un poco más difundido, pues se encontró en tres veredas, es llamado shiitaechobeau y combina el asargado (para la base y el cuello) y el hexagonal (para el cuerpo). Su forma es la de algunos cántaros, magnificando un poco la base; esta es cuadrada, el cuerpo alargado y redondeado y el cuello en circunferencia y un tanto evertido (foto No. 129: Un típico shiitaechobeau de la Josefina, Chamí. La base y el cuello son asargados, el cuerpo hexagonal. Es de joro.)

Otro indígena dice que su nombre es bishiru korá, y agrega que esta clase de canasto “es un lujo”. Explica que su nombre significa que está inflado en la barriga (¿embarazado?), que la parte de abajo son las nalgas, la de arriba es el cuello y el borde es la boca, la parte media es el cuerpo que “se ancha, se estira, se infla”.

|

Un tipo bastante más corriente es el llamado bodre jabara, aunque no es hecho con bodre ni su forma o técnica es la de los jabara, se teje en mimbre y con sinsu para las tiras (foto No. 130: Bodre jabara de sinsu, para maíz). Es redondeado, con la base y la boca muy grandes y paredes muy bajas. Se emplea para almacenar cacao o maíz, incluso, en ocasiones, para asolearlos. Los hay relativamente pequeños, otros alcanzan hasta un metro de diámetro Un tipo bastante más corriente es el llamado bodre jabara, aunque no es hecho con bodre ni su forma o técnica es la de los jabara, se teje en mimbre y con sinsu para las tiras (foto No. 130: Bodre jabara de sinsu, para maíz). Es redondeado, con la base y la boca muy grandes y paredes muy bajas. Se emplea para almacenar cacao o maíz, incluso, en ocasiones, para asolearlos. Los hay relativamente pequeños, otros alcanzan hasta un metro de diámetro

En una casa de la vereda Umacas se encontraron dos canastos asargados; su forma es parecida a la de las copas doble cónicas de la cerámica chamí. Son pintados, uno con dos colores, blanco y rojo, y el otro blanco, rojo y negro. Los moradores del tambo no supieron decir su nombre, aunque uno de ellos dijo que parecían inpurr. Como su forma es bastante diferente de la de estos (foto No. 131: Inpurr asargado y pintado, con cuello ampliamente divergente. Dibujo de posidi. Umacas, Chamí), se presentan como un tipo aparte; puede ser que efectivamente sean inpurr y que su fabricante haya puesto en ellos ese “sello personal” del cual se habló más arriba.

En ocasiones se encuentran algunos jabaras con el borde evertido, en lugar de ser recto como en los corrientes. Los indígenas no los distinguen como un tipo aparte ni esa característica parece corresponder a un fin determinado (foto No. 125, arriba).

|

Otros objetos de cestería

Ya se ha mencionado la existencia de otros productos de la cestería que no son recipientes sino que cumplen funciones diferentes, algunas de ellas no bien establecidas. Son ellos: las chinas o pepenas, los cedazos para guarapo, los “robamuchachas” (werahuahimbarí), las patas de tigre, los cangrejos, sombreros, bases para coronas.

PEPENAS

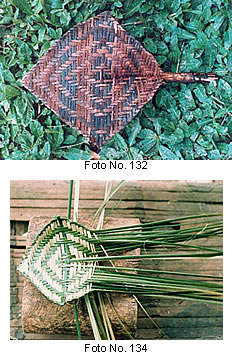

Su técnica de tejido es una variedad del asargado. Hay dos tipos: una romboidal, tejida en asargado recto y cuya manija sale por el extremo inferior del rombo, los indios dicen que su forma es de miasú, es decir, de lanza (foto No. 132: Pepena del tipo lanza [miasú] en joro, con dibujo de rombos concéntricos obtenidos por asargado recto. Jebanía, Garrapatas); otra es rectangular con la manija tejida en forma de tubo, se hace con técnica de asargado diagonal, se dice que tiene forma de recatón (foto No. 133: Pepena tipo recatón con mango tubular, tejida en asargado diagonal con iraca. Chamí).

Cuando se usan tiras de dos colores o cuando se combinan tiras sin cocinar (las cuales quedan oscuras por un lado y claras por el otro), el asargado permite obtener dibujos semejantes a los de los canastos de la misma técnica. El tema más frecuente es el de cuadrados o rombos concéntricos (foto No. 134: Proceso de tejido de una pepena miasú de joro sin cocinar ni secar al sol. Río Blanco, Garrapatas).

|

CEDAZOS PARA GUARAPO

Se tejen con la hoja de la caña de azúcar en técnica jaquelado cerrado. Son desechables y se botan una vez se ha terminado de sacar el guarapo de las cañas con cuyas hojas se hicieron (foto No. 135: Cedazo para guarapo. Río Mono, Garrapatas).

ROBA MUCHACHAS

Su nombre catío significa literalmente “para robar muchachas con el dedo chiquito”. La gran mayoría de los indígenas interrogados afirmaron que se trata de un juguete, pero algunos dieron a entender que se trata de un objeto usado antiguamente como parte de las costumbres matrimoniales.

“Cuando un muchacho quería a una muchacha, iba a visitarla y le mostraba el robamuchachas; si ella también lo quería, introducía el dedo y él la tiraba. Se repetía por tres veces en tres visitas distintas y, a la tercera, el hombre se llevaba a la mujer y quedaban casados, podían vivir juntos”.

Es posible que ambas opiniones sean válidas. Pudo utilizarse antiguamente dentro de las costumbres ligadas al matrimonio, habiendo caído en desuso y convirtiéndose hoy en un mero juguete.

Su tejido elástico y su forma tubular le permiten cumplir, cuando se estira y se estrecha, su función de agarrar a la muchacha. Se obtiene trabajando con 5 tiras (de joro, conga o iraca) partidas por la mitad; se colocan juntas y se trabaja “como si fuera un korá”, tejiendo desde la boca hacia la manija. Se encontró esta clase de objetos únicamente en el Garrapatas.

|

PATA DE TIGRE

Su forma es de una flor de cinco pétalos, con un vástago o agarradera (foto No. 136: Pata de tigre hecha en joro verde. Río Blanco, Garrapatas). Se tejen con una larga tira de iraca, conga o joro.

Se dan a los niños y luego “se dejan por ahí”. Algunas mujeres, pese a lo anterior, dijeron que “antiguamente mi papá hacía pata de tigre y la guardaba”. Si se recuerda que el tigre es importante en la mitología embera, es posible considerar que, en el pasado, la significación de este objeto era mucho más que la de ser un juguete, habiéndose perdido en la actualidad. Solo se vieron en Altomira y Río Blanco, Garrapatas.

|

CANGREJOS

Con los cangrejos (sikoe) acontece algo similar a lo dicho sobre la pata de tigre, hoy son simples juguetes para los niños, debiendo haber tenido una importancia mayor en épocas anteriores. Como el tigre, el cangrejo es de frecuente aparición en los mitos de los chamí.

Se hacen tejiendo dos tiras de joro, conga o iraca, colocadas juntas por un extremo para iniciar. Su forma es estrellada con seis puntas (foto No. 137: Sikoe [cangrejos] en fibra de iraca. Altomira, Garrapatas). Si se presionan en el centro, brincan al soltarlos.

Como las patas de tigre, se hallaron únicamente en Altomira y río Blanco; no en el Chamí.

|

SOMBREROS

En el Garrapatas se dijo, a veces, que la gente sabía hacer sombreros de iraca, sin que se identificara nunca a uno de los tejedores, ni se encontrara ninguno de tales sombreros.

En el Chamí, en cambio, se ubicaron tres clases de sombreros, una de las cuales parece ser propia de la cestería embera. Esta última es la de los sombreros asargados de joro o conga, habiéndolos blancos (foto No. 138: Sombrero asargado blanco en joro, tejido en Josefina, Chamí) o pintados. Por razones que se exponen en la introducción, no fue posible hablar con quien los produce ni presenciar su trabajo.

Las otras dos clases son de origen externo a los indígenas, ambas se encontraron en los alrededores de San Antonio del Chamí, veredas de Citabará y Buenos Aires. La primera es la del sombrero vueltiao, hecho con trenzas de fibra de iraca, joro o conga, que luego se unen con hilo y aguja: no tiene ninguna clase de pintas y fue enseñado en cursos de capacitación del Sena. La segunda es la de sombreros muy pesados y rígidos que se fabrican por enrollado cosido con armazón agarrada, la misma técnica de los neenderdé, cuyo origen, ya se vio, está afuera de la comunidad.

|

BASES DE CORONA

Se hacen dos tipos de bases para corona: uno para corona de lana, visto en el Garrapatas, otro para corona de plumas o de lana, hallado en el Chamí.

La primera se hace con tres tiras anchas longitudinales que se unen por medio de otras dos tiras, más delgadas, que pasan por ellas como una trenza (foto No. 139: Forma de entretejer las tres tiras principales mediante las más delgadas en la fabricación de la base para una corona de lana. Material: joro. Río Blanco, Garrapatas). Sobre ella, una vez terminada y cerrada en circunferencia, se colocan cruzados dos altos arcos de la misma fibra. Después se adorna con lanas.

La segunda se teje en forma de una ancha faja elaborada en tejido jaquelado recto (foto No. 140: Base de corona para lana o plumas, hecha en joro. Las Palmas, Chamí). Terminada, se cierra en circunferencia y sobre ella se coloca un tejido con plumas de colores.

Estas bases deben durar, aunque su uso no es continuo sino exclusivo de las grandes fiestas, por ello se prefieren el joro y la conga como materias primas; en caso de necesidad, pues ambos materiales son cada vez más escasos, se hacen con iraca bien seca y cocinada.

|

|

|

|

|

|

|

|