| |

|

SEMEJANTES A LOS DIOSES. CERÁMICA Y CESTERÍA EMBERA-CHAMÍ

|

| |

|

LA CESTERÍA > Técnicas

Reichel-Dolmatoff se ha referido a las técnicas de cestería de los indios del Chocó, sean ellos noanamá o embera, nominándolas y haciendo su descripción (1960: 98-100). En forma más general, Yolanda Mora de Jaramillo (1974: 297-300) elaboró una clasificación de la cestería tradicional en Colombia, describiendo cada una de las técnicas empleadas en ella. Aunque las denominaciones de estos autores no concuerdan, sí lo hacen las descripciones y los tipos que identifican. Por eso se tomarán como referencia para presentar las técnicas de cestería de los embera-chamí, remitiéndose a los nombres empleados por ellos y tomando de sus trabajos las correspondientes descripciones. Al final, se hará una crítica de la sustancia de sus puntos de vista, aunque no es posible presentar una alternativa de los mismos.

Con la terminología de Reichel-Dolmatoff, entre los embera-chamí se dan las siguientes 6 técnicas: 1) hexagonal, con una variante, el hexagonal cruzado, 2) cuadrilateral cruzado, 3) asargado, 4) jaquelado abierto o cerrado, 5) mimbre, 6) en espiral.

Con la clasificación de Mora de Jaramillo, las técnicas son: 1) enrejado con capas superpuestas sin entrecruzamiento; 2) diagonal con entrecruzamiento, con las variantes dámero abierto a cerrado y asargado cerrado, 3) derecha con entrecruzamiento, con las variantes dámero, asargada y bardal, 4) cosida en espiral en la variante de armazón cogido.

|

Hexagonal

Esta técnica no constituye propiamente una forma de tejido, pues las dos capas de tiras diagonales no están entrecruzadas sino solo superpuestas; es una tercera capa horizontal, del mismo tipo de tiras, la que “toma o saca hacia adelante, todos los elementos que van en una dirección y salta, o deja atrás, sobre todos los elementos que van en la otra dirección”. Es una forma de transición hacia la cestería tejida (Mora de Jaramillo, op. cit.: 298).

Esta autora la denomina enrejado con capas superpuestas sin entrecruzamiento (foto No. 76: Canasto korá con técnica hexagonal. Chamí).

La variante hexagonal cruzada se obtiene añadiendo otra tira horizontal o, en forma más compleja, otra tira horizontal y dos diagonales que cruzan el hexágono de base.

Cuadrilateral cruzado

También consiste en dos capas de tiras que no están tejidas entre sí sino solo superpuestas, pero aquí se cruzan en ángulo recto, siendo una capa horizontal y la otra vertical; una tercera capa de tiras diagonales, dos en un sentido y dos en otro, saca todos los elementos verticales y salta sobre todos los horizontales, cruzando el cuadrilátero de base (Reichel-Dolmatoff, 1960: 98). Corresponde a otra forma de enrejado con capas superpuestas sin entrecruzamiento, según Mora de Jaramillo.

|

Reichel (ibid.: 98-99) considera dos variantes, en las cuales “dos series entretejidas en ángulo recto, en posición diagonal, (están) cruzadas por dos series horizontales de trama que pasan por encima y por debajo de las cruces diagonales”, la primera, y la segunda con un tejido semejante, pero con la mitad de tiras de trama, por lo cual “entre trama y trama, aparecen cuadriláteros sin cruzar” (foto No. 77: Tejido cuadrilateral cruzado de un echaké. Baudó, Chocó). Reichel (ibid.: 98-99) considera dos variantes, en las cuales “dos series entretejidas en ángulo recto, en posición diagonal, (están) cruzadas por dos series horizontales de trama que pasan por encima y por debajo de las cruces diagonales”, la primera, y la segunda con un tejido semejante, pero con la mitad de tiras de trama, por lo cual “entre trama y trama, aparecen cuadriláteros sin cruzar” (foto No. 77: Tejido cuadrilateral cruzado de un echaké. Baudó, Chocó).

Pero, siguiendo los criterios de Mora de Jaramillo, no se trataría de variantes, pues en estos dos casos las capas diagonales no están superpuestas sino tejidas, constituyendo una técnica diferente que ella denomina tejido diagonal en dámero cruzado abierto, variante del tejido diagonal en dámero. Que ella tiene razón en este caso, se comprueba al encontrar canastos hechos con tal técnica (ver foto No. 78: Canasto con tejido cuadrilateral diagonal abierto. Vereda Graciela, Chamí).

|

Asargado

Descrita así: “cada elemento de la trama pasa por encima y luego por debajo de dos o más elementos de la urdimbre” por Reichel (ibid.: 99), permite producir dibujos mediante el empleo de tiras de distintos colores. Yolanda Mora (op. cit.: 299) dice que “en dos capas de elementos que se entrecruzan en diagonal, un elemento de una capa coge o saca hacia adelante uno o dos y salta o deja por debajo, alternativamente más de un elemento (2, 3, 4, 5, etc.) de los de la otra serie”. Ella considera que también puede darse el asargado derecho, cuando los elementos se cruzan perpendicularmente en lugar de hacerlo en diagonal.

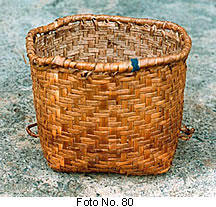

Para el asargado en diagonal, ver la foto No. 79 (Tejido asargado en diagonal cerrado de una borosuka hecha en conga. Río Azul, Garrapatas), y para el derecho o recto, la No. 80 (Jabara con tejido asargado recto cerrado, hecho en conga. Vereda Atarraya, San Antonio del Chamí).

|

Jaquelado

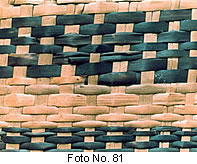

Para Reichel-Dolmatoff (1960: 99), el jaquelado consiste en que “elementos sencillos de trama y urdimbre pasan por encima y por debajo los unos de los otros, sin diferenciación, formando un tejido cuarteado. Las tiras de una serie de elementos pueden pasar por encima y por debajo de varias tiras de la otra serie”. Distinguiéndose un tipo abierto, que deja espacios cuadrilaterales, y uno cerrado, como también los elementos de trama y urdimbre pueden cruzarse en diagonal o unos horizontales y otros verticales (foto No. 81: Tejido jaquelado recto cerrado con una combinación de tiras de dos colores. Manzanillo, Garrapatas).

Esta técnica equivale a la de dámero diagonal o derecho. El jaquelado en diagonal abierto correspondería al diagonal en dámero abierto mencionado antes.

|

Mimbre

“En una base de urdimbre rígido se entreteje un elemento de trama flexible... Al pasar por encima y por debajo de uno o de varios elementos de la urdimbre, se pueden producir líneas cruzadas a intervalos” (Reichel-Dolmatoff, id.). Mora de Jaramillo la denomina derecha en bardal, distinguiéndola de la derecha en dámero por la rigidez de los elementos verticales y del producto final (op. cit.: 299) (foto No. 82: Tejido en mimbre con la utilización de soportes múltiples de tiras de sinsu. Pertenece a un e de la Josefina, Chamí).

|

En espiral

Reichel-Dolmatoff dice que en ella “un elemento que hace de urdimbre se enrolla en sentido de espiral horizontal y se cose sucesivamente con otro elemento muy flexible” (1960: 99); es la misma cestería cosida en espiral con armazón cogida de la que nos habla Yolanda Mora.

Entre los embera-chamí se elabora con hoja de iraca seca y se teje con aguja enhebrada con tiras de la misma iraca. Las puntadas atraviesan el rollo que sirve de armazón, pero no quedan ocultas, al contrario, proveen las marcas de estos cestos (foto No. 83: Tejido cosido en espiral con armazón cogida, hecho con hoja de iraca seca. Esta cestería se llama neenderdé. Vereda Buenos Aires, San Antonio del Chamí).

Estática y dinámica en la cestería

Aunque útiles, en una primera instancia, para ordenar los procedimientos de elaboración de la cestería, las dos tipologías que se han presentado aquí (Reichel-Dolmatoff y Mora de Jaramillo) se fundamentan en una visión estática de los canastos, mejor dicho, tienen en cuenta únicamente el producto terminado, sin atender al proceso de trabajo propiamente dicho.

La de Reichel-Dolmatoff, además, se basa para sus descripciones en una diferenciación entre fibras o tiras de trama y de urdimbre tomada de los textiles y que, como se verá, resulta impropia y hasta inutilizable si se tiene en cuenta la dinámica de la fabricación de los canastos.

Este hecho podría ser materia de amplio examen para cada una de las categorías consideradas, pero la presentación de unos pocos ejemplos puede dar una idea más o menos exacta de lo que se plantea.

Cuando se hace un jabara asargado, la base se construye entretejiendo tiras horizontales con tiras verticales que se cortan en ángulo recto. Si se toma la diferenciación entre trama y urdimbre, las primeras tiras serían la trama y las segundas la urdimbre.

|

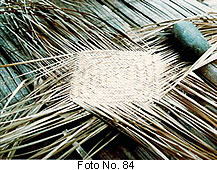

Pero, una vez se ha concluido la base, esta se asegura con dos guascas amarradas en cruz y que unen los puntos medios del cuadrado de base. Se levanta el tejido, se voltea y, después de doblar las tiras hacia arriba, se comienzan a entrecruzar las de los lados adyacentes. Otras mujeres pueden trabajar sin amarrar (fotos Nos. 84: Base de un jabara blanco tejida en forma asargada recta con tiras de conga. Jebanía, Garrapatas, y 85: Al comenzar a tejer las paredes del jabara, se entrecruzan las tiras adyacentes, viéndose la base ahora en forma diagonal y perdiéndose la distinción entre trama y urdimbre). Es decir, las que antes eran tiras horizontales y verticales, ahora se entretejen, pero ya no en forma vertical sino en diagonal; ya no hay, pues, tiras horizontales y verticales sino que todas son diagonales, unas que van de derecha a izquierda, otras de izquierda a derecha. Pero, una vez se ha concluido la base, esta se asegura con dos guascas amarradas en cruz y que unen los puntos medios del cuadrado de base. Se levanta el tejido, se voltea y, después de doblar las tiras hacia arriba, se comienzan a entrecruzar las de los lados adyacentes. Otras mujeres pueden trabajar sin amarrar (fotos Nos. 84: Base de un jabara blanco tejida en forma asargada recta con tiras de conga. Jebanía, Garrapatas, y 85: Al comenzar a tejer las paredes del jabara, se entrecruzan las tiras adyacentes, viéndose la base ahora en forma diagonal y perdiéndose la distinción entre trama y urdimbre). Es decir, las que antes eran tiras horizontales y verticales, ahora se entretejen, pero ya no en forma vertical sino en diagonal; ya no hay, pues, tiras horizontales y verticales sino que todas son diagonales, unas que van de derecha a izquierda, otras de izquierda a derecha.

En esta etapa de fabricación del canasto, las fibras que van en las dos direcciones opuestas no pueden ser diferenciadas entre sí más que por dicha dirección, pero no por la función que desempeñan en el tejido, entonces, ¿cuáles pueden ser llamadas trama y cuáles urdimbre?

Es claro que de mantener tales denominaciones habría que adoptar otro criterio distinto del inicial: las que van en una dirección son tramas y las otras urdimbres. Cuando el jabara es pintado o entintado en dos colores, las tiras blancas van todas en la misma dirección y las pintadas en la otra; este podría ser un nuevo criterio convencional, pero ya no funcional, de diferenciación.

Por otro lado, se ha dicho que la base se tejió en asargado recto pero, si se mira ahora, terminado el jabara y quitados los amarres, se ve como un asargado en diagonal, igual que el cuerpo del canasto. ¿Cuál sería el criterio que se haría primar: la manera recta como se teje o la diagonal que se aprecia en el canasto terminado? Reichel y Mora de Jaramillo adoptan el segundo, pero no se aprecia ninguna justificación objetiva para ello.

Más aún, si se tiene en cuenta que las técnicas no se refieren a la forma sino a la manera como ella ha sido obtenida, habría que dar prelación al primer criterio. Y concluir que se trata de una técnica mixta de asargado, recto para la base, diagonal para el cuerpo.

|

Otro ejemplo se refiere a los canastos e, los más grandes entre la cestería de los embera. Cuando se comienza a elaborar, a tejer (eekoi) uno de ellos, se inicia, como los demás, por la base. Para ello se entrecruzan tiras verticales con tiras horizontales que toman y saltan alternadamente a las primeras, cruzándose en ángulo recto y en forma abierta, o sea, dejando huecos en forma de cuadrilátero entre ellas. Podría decirse que las verticales son la urdimbre y las horizontales la trama, aunque luego los espacios dejados entre ellas se tapan con una tira larga que serpentea de un lado a otro y para la cual habría que inventar una denominación; se la ha llamado refuerzo (foto No. 86: Base de un echaké tejido en iraca con técnica cuadrilateral recta abierta. Quebrada Murciélago, Garrapatas). Otro ejemplo se refiere a los canastos e, los más grandes entre la cestería de los embera. Cuando se comienza a elaborar, a tejer (eekoi) uno de ellos, se inicia, como los demás, por la base. Para ello se entrecruzan tiras verticales con tiras horizontales que toman y saltan alternadamente a las primeras, cruzándose en ángulo recto y en forma abierta, o sea, dejando huecos en forma de cuadrilátero entre ellas. Podría decirse que las verticales son la urdimbre y las horizontales la trama, aunque luego los espacios dejados entre ellas se tapan con una tira larga que serpentea de un lado a otro y para la cual habría que inventar una denominación; se la ha llamado refuerzo (foto No. 86: Base de un echaké tejido en iraca con técnica cuadrilateral recta abierta. Quebrada Murciélago, Garrapatas).

Una vez se termina la base, se amarra con dos palitos cruzados en equis y colocados en las diagonales del cuadrilátero de base. Se levanta el tejido y se invierte, dejando los palitos por el interior. Y se comienza a tejer el cuerpo después de doblar en 90 grados y hacia arriba la totalidad de las tiras que conforman la base. De este modo, ellas entran a desempeñar una nueva función, la de soportes rígidos que en adelante no van a ser tejidos sino que, ocupando una posición vertical, constituyen la base a través de la cual se hará pasar en espiral una tira, la cual irá alternativamente por encima y por debajo de uno o más de tales soportes (foto No. 87: Tejido de las paredes de un e con técnica mimbre. En la noche se deja el tejido al sereno para que las tiras no se endurezcan y se tornen muy quebradizas. Río Machete, vereda Guajira, Garrapatas).

Habría que decir, aquí, que tanto las tramas como las urdimbres de la base se han vuelto urdimbres del cuerpo y que la nueva tira incorporada, la espiral, es la trama. La técnica sería mimbre, y la de la base cuadrilateral o derecha en dámero.

|

En el momento de entrar a rematar el canasto, según algunos de los procedimientos para hacerlo, pues hay varios, se adelgazan los extremos de los soportes para hacerlos más flexibles y se enrollan una o más vueltas alrededor del bejuco grueso y entero (casi siempre kisa en el Garrapatas, varias tiras de sinsu o bodre en el Chamí) que sirve de núcleo al borde. Cuando encuentran el soporte que sigue (por la derecha), adoptan una posición casi horizontal y se entrecruzan con los soportes siguientes (dos o tres de ellos) pasando alternativamente por encima y por debajo, o sea en la misma posición de la tira de trama horizontal, aunque en la dirección contraria; así, habría que decir que la urdimbre del cuerpo se convierte en trama al rematar el borde, siguiendo una dirección de izquierda a derecha, contraria a la de derecha a izquierda que sigue la espiral (foto No. 88: Borde de un e en elaboración. Se observa el núcleo de varias vueltas de bejuco, así como la forma de rematar los soportes, tirándolos hacia adentro. La materia prima es kisa partido en tiras. Abajo de Altomira, Garrapatas). En el momento de entrar a rematar el canasto, según algunos de los procedimientos para hacerlo, pues hay varios, se adelgazan los extremos de los soportes para hacerlos más flexibles y se enrollan una o más vueltas alrededor del bejuco grueso y entero (casi siempre kisa en el Garrapatas, varias tiras de sinsu o bodre en el Chamí) que sirve de núcleo al borde. Cuando encuentran el soporte que sigue (por la derecha), adoptan una posición casi horizontal y se entrecruzan con los soportes siguientes (dos o tres de ellos) pasando alternativamente por encima y por debajo, o sea en la misma posición de la tira de trama horizontal, aunque en la dirección contraria; así, habría que decir que la urdimbre del cuerpo se convierte en trama al rematar el borde, siguiendo una dirección de izquierda a derecha, contraria a la de derecha a izquierda que sigue la espiral (foto No. 88: Borde de un e en elaboración. Se observa el núcleo de varias vueltas de bejuco, así como la forma de rematar los soportes, tirándolos hacia adentro. La materia prima es kisa partido en tiras. Abajo de Altomira, Garrapatas).

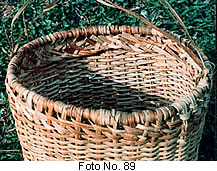

Después de entrecruzar los dos o tres soportes adyacentes, el extremo del soporte se mete hacia adentro del canasto en diagonal y se entreteje con los demás en forma cuadrilateral diagonal cerrada (foto No. 89: Al rematar el borde de un e, los soportes se doblan hacia la derecha y se entrecruzan con los soportes adyacentes. Luego se meten hacia adentro y se entretejen en forma cuadrilateral diagonal cerrada, como en este echaké del río Machete, Garrapatas).

En tales condiciones cambiantes, la diferenciación entre trama y urdimbre se hace completamente fluida y borrosa por la dinámica del proceso de fabricación, careciendo de sentido si se aplica en forma estática analizando el canasto ya terminado. Igual cosa acontece, a ojos vistas, con la asignación de una técnica a un canasto; en los ejemplos presentados, lo que se observa es una combinación de ellas, tendiente a obtener una forma y unas características de pintas y resistencia determinadas. Tampoco, en las clasificaciones, debe darse una asimilación entre la técnica de elaboración y el resultado obtenido con ella, como pudo notarse para la base de los jabaras asargados.

Pese a las anteriores observaciones, no se alcanzó un dominio suficiente de las técnicas cesteras como para exponer aquí un proyecto de nueva tipología tecnológica que pudiera reemplazar ventajosamente a las que se han presentado y criticado; pero el criterio de una visión dinámica de la cestería como resultado de procesos de trabajo que determinan sus características finales, en lugar de la tradicional visión estática de los canastos ya terminados, es la piedra angular sobre la cual debe asentarse tal proyecto.

|

|

|

|

|

|

|

|