|

LA CESTERÍA > Materias primas

La materia prima de la cestería embera está constituida por los llamados (por parte de los indígenas) bejucos, hingara en idioma catío. Excepciones son las mencionadas “estrellitas” y los cedazos para guarapo, hechos con hojas de la caña de azúcar (sonso kidúa). La materia prima de la cestería embera está constituida por los llamados (por parte de los indígenas) bejucos, hingara en idioma catío. Excepciones son las mencionadas “estrellitas” y los cedazos para guarapo, hechos con hojas de la caña de azúcar (sonso kidúa).

La mayoría de tales bejucos lo son realmente desde el punto de vista occidental. A partir de ellos, su denominación se ha hecho extensiva a otros vegetales que no lo son, también desde ese mismo punto de vista, siendo, más bien, raíces aéreas, palmas, etc.

Entre los primeros se encuentran: el cucharo (con dos variedades: el de tierra fría, más delgado y flexible, y el de río grande o tierra caliente, de menor resistencia y duración), el sintar (también con dos variedades: el amarillo y el blanco, este último llamado igualmente uña de gato, a causa de la forma de las púas que lo recubren, y sangre, pues al cortarlo “chorrea un agua roja que parece sangre”), el kisa (cuya hoja se usa para colorear otras fibras), el deedé, el porré (su cáscara o corteza se utiliza para envolver las bodoqueras), el itute, el carretillo (blanco y colorado), el uta, el santanás y otros.

|

Estos bejucos son más o menos gruesos y para utilizarlos es preciso pelarlos o descortezarlos, y partirlos luego en 2, 4 o más tiras longitudinales, aprovechando en algunos de ellos las ranuras que presentan en su estado natural (foto No. 65: Bejuco carretillo entero y pelado [véanse las ranuras longitudinales] y partido en tiras. Bajos de Altomira, Garrapatas). Estos bejucos son más o menos gruesos y para utilizarlos es preciso pelarlos o descortezarlos, y partirlos luego en 2, 4 o más tiras longitudinales, aprovechando en algunos de ellos las ranuras que presentan en su estado natural (foto No. 65: Bejuco carretillo entero y pelado [véanse las ranuras longitudinales] y partido en tiras. Bajos de Altomira, Garrapatas).

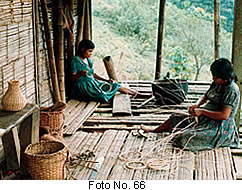

Otros bejucos más delgados, por lo cual se utilizan generalmente enteros y sin corteza, aunque a veces se parten por la mitad para canastos muy pequeños, son: el bodre y el bodre negro (foto No. 66: Trabajando un impurr de bodre. Río Mono, Garrapatas), los más finos, el llaga (llamado así porque es medicinal, usándose sus hojas para curar las llagas) y el ironda.

Entre las plantas cuya forma las asemeja al bejuco, sin serlo, están: el sinsu o chusque (foto No. 67: Chusque de Bitaco, río Garrapatas), una de las materias primas más apreciadas y empleadas en la cestería del Chamí; el del Garrapatas es escaso y de mala calidad, y el buey, cuya corteza se raspa con un cuchillo, quedando la fibra de color café-gris. A diferencia de los verdaderos bejucos, el buey se extiende mucho por el suelo, “está cubierto de púas y sus hojas se parecen a las de la guadua”.

|

Otras plantas, de las cuales es la corteza la que suministra la materia prima para la cestería, son: la iraca (foto No. 68: Iraca. La corteza de sus vástagos biches se emplea para elaborar diversos tipos de canastos. Río Claro, río Garrapatas. También se usa la hoja en cogollo), la conga, el joro (similar a la conga pero más fino y, a diferencia de aquella que es silvestre, cultivado) (foto No. 69: Joro cultivado en el río Blanco, Garrapatas, traído desde el Chamí. Se utiliza la corteza de sus vástagos, especialmente para los jabara), la palma amarga (cuya hoja se usa también para techar viviendas) (foto No. 70: Palma amarga del río Coral, Garrapatas), así como la guadua y la caña brava muy biches. De todas ellas se utiliza la corteza del vástago biche; de la iraca se emplea también la hoja. Otras plantas, de las cuales es la corteza la que suministra la materia prima para la cestería, son: la iraca (foto No. 68: Iraca. La corteza de sus vástagos biches se emplea para elaborar diversos tipos de canastos. Río Claro, río Garrapatas. También se usa la hoja en cogollo), la conga, el joro (similar a la conga pero más fino y, a diferencia de aquella que es silvestre, cultivado) (foto No. 69: Joro cultivado en el río Blanco, Garrapatas, traído desde el Chamí. Se utiliza la corteza de sus vástagos, especialmente para los jabara), la palma amarga (cuya hoja se usa también para techar viviendas) (foto No. 70: Palma amarga del río Coral, Garrapatas), así como la guadua y la caña brava muy biches. De todas ellas se utiliza la corteza del vástago biche; de la iraca se emplea también la hoja.

Este inventario de fuentes vegetales para las fibras de las cuales se elaboran los canastos no es estático ni invariable. Cuando un grupo se traslada a un sitio nuevo de residencia, el monte es explorado minuciosamente en búsqueda de las especies de bejucos tradicionalmente conocidos y utilizados, pero, si no los encuentran, se experimenta con otros, hasta encontrar alguno o algunos que presenten las características requeridas de resistencia y elasticidad, principalmente.

También puede ocurrir que se combinen distintos tipos de bejucos para obtener las cualidades necesarias para un buen canasto; así, la base o asiento de un canasto, el cuerpo y el remate o borde pueden estar hechos con tres clases de fibras diferentes.

Sucede, de la misma manera, que se lleven de un sitio a otro, bien los “bejucos”, bien los canastos mismos ya elaborados. El joro, por ejemplo, que es cultivado, ha sido traído en cogollos al Garrapatas desde el Chamí, de donde los pobladores de aquel río son originarios, pues no lo hallaron al llegar aquí.

El sinsu o chusque es muy escaso en el territorio del Garrapatas y, cuando se encuentra, es menos fino y más quebradizo que el del Chamí, pudriéndose fácilmente con la humedad; por tal motivo, muchos canastos de sinsu, altamente apreciados, son traídos del Chamí por los indígenas cuando van a visitar a sus familiares.

Otros canastos, especialmente los de cucharo, son llevados al Garrapatas desde Taparó, en el Chocó, o desde Lituania, en la parte superior de la zona indígena del Valle, frente a Bitaco, sitio este ocupado ahora por grandes haciendas o por campesinos ricos.

Esta amplia variedad de fuentes de materias primas para la cestería corresponde a la zona del río Garrapatas y sus afluentes, no siendo válida para la del Chamí. Allí, el único bejuco que se utiliza es el bodre negro, pero la principal base para la cestería la da el sinsu o chusque, muy fino y del cual se hace la casi totalidad de los canastos inpurr y E (ya se dijo que el sinsu no es un bejuco). De las otras clases de plantas, también el joro, la conga y la iraca suministran fibras para los canastos, jabaras y korás sobre todo.

Tal situación ilustra ampliamente la referida dinámica y la enorme capacidad de adaptación de los embera-chamí a las características de un nuevo medio ambiente, absolutamente necesaria para una sociedad con una estructura altamente segmentaria y con una asombrosa dispersión por la geografía colombiana, llegando hasta Panamá y el Ecuador. Salidos del Chamí, en donde sólo conocían dos “bejucos”, llegan al Garrapatas, lugar en donde el sinsu, el principal de ellos, es muy raro y de mala calidad. Su exploración y experimentación del medio dan como resultado una gran diversificación de las materias primas, traducida en el aprovechamiento actual de no menos de 17 nuevos “bejucos”, cantidad que causa asombro a los indígenas del Chamí cuando la conocen.

|

El sinsu y el bodre no están distribuidos uniformemente en toda la zona chamí, al contrario, están relegados a las veredas conocidas como La Montaña, y a las cabeceras más altas de unos cuantos ríos como el Atarraya, Umacas, Mistrató, Docabú y otros menores, sitios muy alejados de los lugares de habitación. Desde allí deben cargar su materia prima los fabricantes, u obtenerla a través de sus familiares asentados más cerca mediante algún sistema de intercambio.

Tampoco en el Garrapatas la totalidad de los “bejucos” está distribuida por igual. Algunos son exclusivos de un solo río, como pasa con el santanás en el Buenos Aires o el cucharo de tierra fría en el Pedral, o el buey y la palma amarga en El Coral; otros se encuentran en pocos sitios, como el sinsu en las cabeceras altas del Guadualejo y el Buenos Aires, el sintar en río Machete y río Mono, etc., sin que ello implique la necesidad de intercambio de materias primas como en el Chamí; cada grupo se ajusta a las existentes en su entorno geográfico, aunque puede darse el caso de que obtenga canastos hechos con una materia prima que no posee, adquiriéndolos del grupo que sí la tenga a su alcance, pero no es este un fenómeno generalizado sino más bien raro.

En algunos indígenas del Chamí surgió la inquietud acerca de si los numerosos “bejucos” existentes en el Garrapatas se encuentran también entre ellos, pero con el relativamente escaso conocimiento que se logró sobre su estado natural, fue imposible responder a ella mediante una exploración sistemática de los cada vez más escasos bosques en esa región.

Hay épocas buenas y apropiadas para obtener los “bejucos” (como luna menguante) y épocas que dan como resultado fibras poco resistentes que se quiebran y pudren con facilidad, o que se gorgojean y revientan, originando canastos de escasa duración. Tanto el ciclo vital de las plantas, según los indígenas ligado a las fases lunares, como el régimen de precipitación, inciden en la definición del momento de recolectar las materias primas.

Cuando hay exceso de lluvia, los bejucos contienen demasiada agua y son, como consecuencia, excesivamente blandos y flojos, por el contrario, un verano intenso los reseca y los torna duros y quebradizos.

El crecimiento de la iraca y la palma amarga siguen las fases de la luna; como la corteza apta requiere que los vástagos de la hoja sean biches para que las tiras no resulten ni muy blandas (vástagos muy tiernos) ni muy duras (vástagos jechos), el período de corte de los mismos debe ser en luna creciente, cuando las hojas están recién abiertas.

Preparación

En general, las materias primas deben sufrir un proceso de transformación para ser convertidas en las fibras o tiras con que se harán los canastos. Este es más o menos largo y difícil según el “bejuco” de que se trate; los bejucos propiamente dichos, aquellos a partir de los cuales se fabrican los canastos e, son, con mucho, los más difíciles de preparar.

|

Tales bejucos se encuentran siempre en el monte y hacia las cabeceras de los ríos y quebradas, por tanto relativamente alejados de las viviendas y por caminos de tránsito difícil y, a veces, muy pendientes y cerrados. La corteza de muchos de ellos está recubierta de duras púas. Tales bejucos se encuentran siempre en el monte y hacia las cabeceras de los ríos y quebradas, por tanto relativamente alejados de las viviendas y por caminos de tránsito difícil y, a veces, muy pendientes y cerrados. La corteza de muchos de ellos está recubierta de duras púas.

Todos están fuertemente enredados en las copas de los árboles más altos y, muchas veces, bastante gruesos. Para obtenerlos se hace preciso derribar el árbol con un hacha; caído este, se corta el tramo de bejuco útil (ni el pedazo cercano a la raíz sirve, ni el de la copa tampoco) y, en el mismo lugar, se pela y se raja y se envuelven las tiras formando rollos. A la casa se llevan solamente las tiras ya listas, tarea más fácil dados los caminos y distancias, y que ahorra transportar peso inútil.

Los bejucos más delgados, para otras clases de canastos, como el bodre, el llaga, etc., están enredados en árboles más bajos y delgados, haciéndose menos dura la labor de recogerlos. Los tramos utilizables se llevan en rollos; el descortezado y el partido, cuando éste es necesario, se efectúan en la vivienda.

En la foto No. 71 (Bejuco kisa tal como se trae del monte. Altos del río Machete, Garrapatas) es posible ver un bejuco kisa en tres estados: sin pelar, pelado pero entero, y partido en tiras.

|

La iraca y la palma amarga crecen en el rastrojo, la primera, en bosques más abiertos y en sitios menos pendientes, la segunda. Se cortan con machete y hasta los niños pueden hacer el trabajo. En el mismo lugar se quita la hoja y al tambo se lleva solamente el vástago. Con los dientes, con un cuchillo o un machete se arrancan las tiras de corteza (foto No. 72: Sacando las tiras de corteza de iraca. Quebrada Murciélago, Garrapatas) y se enrollan. Los vástagos pelados no deben botarse en la sementera, pues son muy lisos. Un proceso similar se sigue para sacar las fibras de joro y conga. La iraca y la palma amarga crecen en el rastrojo, la primera, en bosques más abiertos y en sitios menos pendientes, la segunda. Se cortan con machete y hasta los niños pueden hacer el trabajo. En el mismo lugar se quita la hoja y al tambo se lleva solamente el vástago. Con los dientes, con un cuchillo o un machete se arrancan las tiras de corteza (foto No. 72: Sacando las tiras de corteza de iraca. Quebrada Murciélago, Garrapatas) y se enrollan. Los vástagos pelados no deben botarse en la sementera, pues son muy lisos. Un proceso similar se sigue para sacar las fibras de joro y conga.

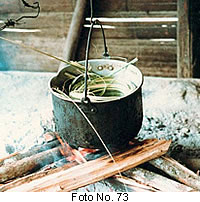

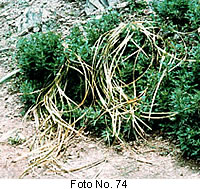

Las tiras de iraca, palma amarga, joro y conga se hierven metidas en rollos dentro de una olla de aluminio (foto No. 73: Tiras de iraca hirviendo para hacerlas más blancas y resistentes. Quebrada Murciélago, Garrapatas) y después se secan al sol (foto No. 74: Iraca en tiras al sol). Este procedimiento las hace más resistentes y elásticas y les da un color muy claro, casi siempre blanco en las dos últimas.

Cuando se quieren canastos pintados por la combinación de tiras de colores, es necesario teñirlas. Solo el joro y la conga se tiñen, no así la iraca y la amarga. Además del color claro natural, se tienen rojo y negro. El rojo proviene de cocinar las tiras en agua junto con hojas de kisa (en el Chamí, el kisa no es un bejuco sino un arbusto cultivado en los patios de los tambos, sus hojas y cuerpo son similares a los del bejuco grueso del Garrapatas, pero no tienen elasticidad ni resistencia para hacer canastos, únicamente sirven las hojas). Después de hervir durante un tiempo variable se ponen a secar al sol.

|

El negro se obtiene metiendo las tiras por tres días en un barro negro, “bien negrito” (“el barro que hacen los marranos es el mejor”). Después se sacan y se cocinan con las hojas de kisa y se secan al sol (foto No. 75: Joro teñido de negro con kisa y barro negro, secándose al sol. Cabecera del río El Pedral, Garrapatas). El negro se obtiene metiendo las tiras por tres días en un barro negro, “bien negrito” (“el barro que hacen los marranos es el mejor”). Después se sacan y se cocinan con las hojas de kisa y se secan al sol (foto No. 75: Joro teñido de negro con kisa y barro negro, secándose al sol. Cabecera del río El Pedral, Garrapatas).

En casos esporádicos en el Chamí, nunca en el Garrapatas, el teñido se realiza con colorantes comerciales o con tinta, colores verde y azul.

En todos los casos de tiras teñidas, solamente se tiñe la mitad de ellas, detalle exigido por la técnica de trabajar los diseños. Así, antes de meterlas en el barro y/o hervirlas, la mitad que va a quedar blanca se envuelve en hojas de biao o de plátano y se amarra con una guasca; esta mitad no se entierra ni se mete en la olla. Para el secado. se quitan las hojas de la envoltura.

Las guascas

Otras materias primas aparecen ligadas a los canastos, sin hacer parte propiamente de los mismos; son las guascas, precisas para cargarlos, colgarlos, unir la tapa al cuerpo (si la tienen), etc. Estas se obtienen en el monte, aunque los procesos de cambio han introducido los cueros, correas tejidas en algodón o materiales sintéticos, nylon, terlenka, cabuya, etc.

Para los canastos grandes y que deben soportar mucho peso se usan guascas extraídas de la corteza de dos árboles diferentes: dulce y hauchira. La primera es más fina y más dócil, por lo que casi no talla, ya que tiene seis capas; la hauchira solo tiene una. Ambas se obtienen sacando la corteza a los árboles correspondientes, más o menos delgados y altos, y dejándolas secar (al sol o no) algunos días.

Otras guascas se sacan de fique silvestre, cuyas fibras se dejan secar al sol; después se fabrican cuerdas por enrollado.

|

|