|

LA ALFARERÍA > Tipología cerámica embera actual

Ya se ha planteado antes que la cerámica embera ha sufrido transformaciones en cuanto a su variedad. Pero estas siguen direcciones opuestas según el sitio de su ocurrencia. En los núcleos de población que viven directamente sobre los ríos San Juan y Garrapatas y sus afluentes se observa un empobrecimiento, una disminución de los tipos de alfarería que se fabrican; en zonas de contacto estrecho con blancos y cercanas a los pueblos (como Mistrató y Pueblo Rico, ambas en el Chamí) aparecen nuevos tipos para adecuarse a los mercados que tales pueblos representan.

De este modo, en las zonas propiamente indígenas es posible encontrar algunas vasijas muy viejas y que ya no se fabrican; o alfareras que recuerdan el modo de fabricar ciertos recipientes que hace años no producen porque ya no se utilizan; no se encuentra tampoco ningún ejemplar de ellos.

Frente a la situación descrita, en las zonas de contacto se fabrican elementos que los blancos solicitan, encargan y usan, pero que los indígenas, aún sus fabricantes, no emplean, pues no encajan dentro de sus costumbres y forma de vida.

Por tal motivo se diferenciarán uno y otro tipo de elementos. Otro criterio, el que sirve de base a nuestra tipología, es el de las diferenciaciones que hacen los indígenas mismos al asignar nombres distintos a vasijas de forma y/o función diferentes.

Así, se distinguirán los siguientes tipos:

1. Tradicionales y empleados aún: a) u, cántaro para tostar el maíz, convirtiéndolo en crispeta: b) kuru, cántaro para cocinar mazamorra de maíz, tiene una variedad que es el kurkuru; c) chokó, para fuertiar la chicha; una variedad más pequeña es el chokochaké.

2. Formas tradicionales casi desaparecidas y sin nombres indígenas en la actualidad: a) tacitas, especies como de cuencos; b) copas, en forma de doble cono unidos por el vértice; c) ollitas con formas diversas, pero esencialmente similares a ollas como su nombre lo indica.

|

3. Nuevos (ninguno tiene nombre indígena): a) cayanas, planas y de paredes bajas ligeramente curvas y bordes rectos, empleadas para asar arepas, algunos indígenas las emplean con idéntica finalidad, b) materitas, de paredes rectas y forma de tronco de cono invertido y con agujeros en el fondo; c) hornos, para asar arepas con carbón como combustible, se complementan con una parrilla de alambre que se coloca sobre su borde; d) ollitas para matas, similares a las ollitas que usan los indios pero con bases perforadas; e) ceniceros, similares a las naves aquilladas de origen arqueológico y conocidas en la región, tienen dos divisiones internas en cruz, formando cuatro compartimientos; f) velones o candeleros, de dos bocas como algunos chokó y ambas con figura antropomorfa; g) ollas para cocinar o guardar carne, se parecen a los kuru pero tienen paredes más rectas, algunas tienen una tapa conformada por una lenteja o arepa circular con una protuberancia central que sirve como agarradera; en 1945, Reichel citaba estas tapas como pertenecientes a las vasijas indígenas (op. cit.: 429); si ello es así en la actualidad, no fue posible observarlo; siempre se las encontró asociadas a ollas para el mercado blanco.

Se tiene, pues, un total de 13 tipos de vasijas distintas, de los cuales 6 corresponden a formas tradicionales; tres de ellos han caído en desuso. La cayana, una de las formas nuevas, podría ser también de tipo tradicional en el pasado y hoy en desuso entre los indígenas, igual podría ocurrir con algunas de las ollas que se venden a los blancos. Los velones y ceniceros son hechos exclusivamente por una artesana de Pueblo Rico, los hornos por una de Mistrató.

En la zona del Garrapatas no aparecen formas nuevas ni se venden objetos cerámicos a los blancos; allí, además, los kuru están cayendo poco a poco en la categoría de formas antiguas en desuso. Se da el caso de que algunas personas indígenas los confunden con los chokó al denominarlos en lengua embera.

A continuación se describirán en detalle los 13 tipos.

|

Los U Los U

Constituyen con mucho los más importantes productos de la actual alfarería embera-chamí en lo que se refiere al volumen de su fabricación y, por supuesto, a lo extenso de su uso, más amplio por cierto en la zona del Garrapatas que en la del Chamí, en donde la paulatina desaparición del consumo del maíz ha ido reduciendo la necesidad de emplearlo. Los indígenas diferencian dos subtipos principales, distinguidos por la forma general; se trata de los u mukira y los u uera es decir, masculino y femenino respectivamente.

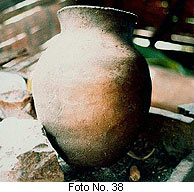

Los primeros son más o menos doble cónicos, con las bases menores en la boca y la base del cántaro y con paredes apenas ligeramente curvas, el diámetro máximo no es demasiado pronunciado y se ubica cerca a la mitad de la altura o ligeramente hacia la boca, unos pocos lo tienen un tanto corrido hacia la base. Los informantes dicen que se caracterizan por carecer de una “barriga” muy pronunciada. Si bien esta es la forma más general, algunos de ellos son elipsoidales y aún ovoidales. Para ejemplos de distintos u mukira,, ver fotos Nos. 37: Cántaro U con la boca tapada con el iuta [amero del maíz]. Jebanía, Garrapatas, y 38: U mukira con borde dentado. Río Machete, Garrapatas, vereda Guajira; ver, además, dibujos Nos. 1 al 17.

|

|

Los segundos son de cuerpo más o menos globular u ovoidal muy pronunciado. Todos se caracterizan por un gran abultamiento en el sitio de su máximo diámetro, ubicado bastante bajo en muchas ocasiones, pero en otras cerca de la mitad de la altura (fotos Nos. 39: U uera colocado sobre tres piedras en el fogón, en posición de uso para reventar el maíz, 40: U uera con el diámetro máximo hacia la parte inferior. Bañado en rojo, Pueblo Rico, Chamí, y 41: U uera remendado. El diámetro máximo en la mitad inferior. Vereda Grecia, Garrapatas, y dibujos Nos. 18 a 40). Los segundos son de cuerpo más o menos globular u ovoidal muy pronunciado. Todos se caracterizan por un gran abultamiento en el sitio de su máximo diámetro, ubicado bastante bajo en muchas ocasiones, pero en otras cerca de la mitad de la altura (fotos Nos. 39: U uera colocado sobre tres piedras en el fogón, en posición de uso para reventar el maíz, 40: U uera con el diámetro máximo hacia la parte inferior. Bañado en rojo, Pueblo Rico, Chamí, y 41: U uera remendado. El diámetro máximo en la mitad inferior. Vereda Grecia, Garrapatas, y dibujos Nos. 18 a 40).

|

|

Sin embargo, hay una gran variedad y, sobre todo, una gran irregularidad en la silueta de los u. A la gran mayoría de las ceramistas se les dificulta mantener una silueta regular y aparecen cántaros con notables deformaciones (foto No. 34 y dibujos Nos. 10 y 12), o que no se ajustan a las formas básicas y aún los mismos indígenas vacilan en calificarlos como masculinos o femeninos (foto No. 42: Cántaro de la quebrada Murciélago, Garrapatas. Difícil de clasificar; su dueña lo consideró femenino), aunque al final siempre prima el criterio de si tienen o no una barriga pronunciada, siendo femeninos los primeros y masculinos los segundos. No se encontraron razones para preferir uno u otro ni regularidades que pudieran permitir formular una hipótesis al respecto. Lo que sí es claro es que, dada su forma de utilización, los femeninos tienen una capacidad mucho mayor que los masculinos de similar altura. Sin embargo, hay una gran variedad y, sobre todo, una gran irregularidad en la silueta de los u. A la gran mayoría de las ceramistas se les dificulta mantener una silueta regular y aparecen cántaros con notables deformaciones (foto No. 34 y dibujos Nos. 10 y 12), o que no se ajustan a las formas básicas y aún los mismos indígenas vacilan en calificarlos como masculinos o femeninos (foto No. 42: Cántaro de la quebrada Murciélago, Garrapatas. Difícil de clasificar; su dueña lo consideró femenino), aunque al final siempre prima el criterio de si tienen o no una barriga pronunciada, siendo femeninos los primeros y masculinos los segundos. No se encontraron razones para preferir uno u otro ni regularidades que pudieran permitir formular una hipótesis al respecto. Lo que sí es claro es que, dada su forma de utilización, los femeninos tienen una capacidad mucho mayor que los masculinos de similar altura.

|

Los cuellos y bordes ofrecen una gran variedad. Los hay con cuellos largos y cortos y aún sin ellos, arrancando el borde directamente del cuerpo (dibujos Nos. 30, 32 y 33); pero priman los cuellos cortos. Los bordes son casi todos más o menos evertidos; las excepciones son de borde recto y parecen ser anómalos pues dificultan mucho el tostado del maíz. Por encima pueden ser planos, pero pueden presentar un bisel hacia adentro o hacia afuera. Hay algunos ondulados, pues tienen unas marcadas hechas presionando la yema del pulgar por encima o pellizcando con el pulgar por encima y el índice por debajo. No es infrecuente que la altura del borde sea ondulada o causa de la irregularidad de su fabricación o que el perímetro no sea homogéneo, dándose diversos diámetros. Así la tendencia es a que sean circulares. En un caso, la boca, y por lo tanto también el borde, eran claramente ovalados. En otro caso único, el borde era sobrepuesto a la boca. Como norma común, si el cántaro tiene marcas, estas se ubican en el borde. Los cuellos y bordes ofrecen una gran variedad. Los hay con cuellos largos y cortos y aún sin ellos, arrancando el borde directamente del cuerpo (dibujos Nos. 30, 32 y 33); pero priman los cuellos cortos. Los bordes son casi todos más o menos evertidos; las excepciones son de borde recto y parecen ser anómalos pues dificultan mucho el tostado del maíz. Por encima pueden ser planos, pero pueden presentar un bisel hacia adentro o hacia afuera. Hay algunos ondulados, pues tienen unas marcadas hechas presionando la yema del pulgar por encima o pellizcando con el pulgar por encima y el índice por debajo. No es infrecuente que la altura del borde sea ondulada o causa de la irregularidad de su fabricación o que el perímetro no sea homogéneo, dándose diversos diámetros. Así la tendencia es a que sean circulares. En un caso, la boca, y por lo tanto también el borde, eran claramente ovalados. En otro caso único, el borde era sobrepuesto a la boca. Como norma común, si el cántaro tiene marcas, estas se ubican en el borde.

|

También la base es objeto de variaciones en un amplio rango. Algunos no tienen base, siendo redondeados por la parte inferior, en consecuencia no logran pararse solos, teniendo que ser guardados acostados sobre su “barriga”, recostados en una esquina contra las paredes, dentro de un canasto o sobre una base especial tejida en hoja de plátano o formada por dos o tres plátanos que dan la curvatura del cántaro y lo sostienen (foto No. 43: U uera del río Claro, Garrapatas). También la base es objeto de variaciones en un amplio rango. Algunos no tienen base, siendo redondeados por la parte inferior, en consecuencia no logran pararse solos, teniendo que ser guardados acostados sobre su “barriga”, recostados en una esquina contra las paredes, dentro de un canasto o sobre una base especial tejida en hoja de plátano o formada por dos o tres plátanos que dan la curvatura del cántaro y lo sostienen (foto No. 43: U uera del río Claro, Garrapatas).

Otros tienen una base muy pequeña y, además, de superficie muy irregular, siendo igualmente difícil que se tengan en pie. Finalmente, algunos tienen una base de diámetro mayor y superficie plana y lisa, pudiendo sostenerse sobre ella con facilidad (foto No. 44: Cántaro muy grande y sin figura. Su forma es similar a la de los u uera. Vereda Santa Marta, Mistrató, Chamí).

|

De todos modos, el problema de la base tiene relevancia únicamente respecto al modo de guardarlos cuando no están en uso. Para tostar el maíz, los u se colocan acostados, con su “barriga” descansando sobre tres piedras dispuestas en triángulo encima del fogón (foto No. 45: Forma de utilización de los u. Río Claro, Garrapatas), a veces totalmente horizontales, a veces con la boca ligeramente levantada. La leña se mete por debajo entre las piedras. De todos modos, el problema de la base tiene relevancia únicamente respecto al modo de guardarlos cuando no están en uso. Para tostar el maíz, los u se colocan acostados, con su “barriga” descansando sobre tres piedras dispuestas en triángulo encima del fogón (foto No. 45: Forma de utilización de los u. Río Claro, Garrapatas), a veces totalmente horizontales, a veces con la boca ligeramente levantada. La leña se mete por debajo entre las piedras.

UTILIZACIÓN

Una vez caliente el cántaro, se coge el maíz que se va a tostar y que se guarda dentro de un canasto jabara (maíz que ha sido previamente asoleado hasta agrietarse) y se echa una porción dentro, usando para ello una cuchara de calabazo, una totuma o simplemente la mano. Nunca se echa una cantidad muy grande.

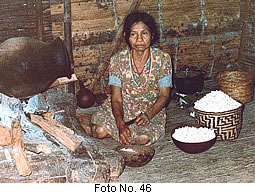

El maíz debe revolverse constantemente. Para hacerlo, la mujer introduce el brazo, apoyándolo en el borde del u sobre la cuchara de calabazo, sobre un pedazo de totuma o sobre un trapo para evitar el contacto directo con el cántaro muy caliente, y agita sin cesar con un revolvedor (iuta) de ameros de maíz tejidos (foto No. 45). Cuando el maíz ha reventado, se saca con la cuchara o la totuma y se vacía en un jabara u otro recipiente (foto No. 46: Anciana del río Claro, Garrapatas, tostando maíz. Atrás está el jabara blanco para el maíz sin reventar; el pintado con dibujo de ibi beratín es para la crispeta. La materia prima de todos es el joro).

|

Al estar ya tostado todo el maíz o, si es mucho, la cantidad que cope la capacidad del cántaro, se disminuye la intensidad del fuego retirando un poco la leña, y se pone todo el maíz reventado adentro con el fin de calentarlo, pues el maíz debe molerse caliente. Se revuelve de cuando en cuando para que no se queme y para que caliente uniformemente y se van sacando porciones que se colocan en la piedra y se muelen. Al estar ya tostado todo el maíz o, si es mucho, la cantidad que cope la capacidad del cántaro, se disminuye la intensidad del fuego retirando un poco la leña, y se pone todo el maíz reventado adentro con el fin de calentarlo, pues el maíz debe molerse caliente. Se revuelve de cuando en cuando para que no se queme y para que caliente uniformemente y se van sacando porciones que se colocan en la piedra y se muelen.

Terminada la elaboración de la harina de maíz (po), se quita toda la leña y se deja enfriar lentamente el cántaro para después guardarlo. Cuando no está en uso, el u se guarda con la boca tapada con hojas de biao, con un jabara invertido o con el mismo iuta para evitar la entrada de basura o insectos.

Existen muchos lugares de la casa en donde se puede guardar el u: el zarzo, bajo una cama, en un rincón de la cocina o del salón, dentro de un canasto, etc. Puede tenerse parado, si la base lo permite o si se le fabrica una base como las ya mencionadas, o acostado. Se procura cuñarlo para evitar que ruede sobre sí mismo y pueda quebrarse.

|

DETERIORO

Un u puede dañarse porque se rajen o quiebren el borde y el cuello, o el cuerpo, casi siempre por el sitio del diámetro máximo. Esto puede deberse a desgaste por el uso o a un golpe; otras veces, a que no soporta el calor del fogón a causa de la mala calidad de la arcilla o de fallas en la fabricación y/o el quemado.

El cántaro siempre se coloca sobre las piedras apoyándolo por el mismo lado, por lo cual la parte superior está libre de hollín y mantiene el color original. Pero, si se desprende un pedazo de borde del lado inferior, se gira, apoyándolo por la parte en que el borde está intacto, tiznándose ahora en forma homogénea.

Ya se ha indicado antes la forma de remendar o subsanar los daños de un cántaro, permitiendo la continuación de su uso. Así, la duración normal de uno de estos cántaros, entre uno y tres años, según su calidad y “cuidándolo bien”, puede prolongarse a 5 años y más. Es usual hallar en servicio cántaros muy deteriorados. En algunos casos, se encontraron mujeres que poseían más de un cántaro “en previsión de que se dañe el que está en uso”, al menos es lo que ellas afirman, porque la impresión es la de que se utilizan simultáneamente; se encontraron en reserva cántaros deteriorados, rajados o con fragmentos de cuellos y borde faltantes.

Lo usual, sin embargo, es que se tenga un solo cántaro u por casa o, como máximo, uno por cada mujer casada o viuda que habite en el tambo.

Cuando el daño de un cantarito es irreparable y de tal magnitud que impide su uso, se “bota”. La norma explícita, que no todos conocen ya, es que se deben tirar los fragmentos en una corriente de agua relativamente grande, quebrada o río, para evitar que con ellos pueda hacerse brujería a su dueño. Pero esto no parece cumplirse en todos los casos, pues varias veces encontramos fragmentos cerca al camino principal, en la senda que de este lleva a la vivienda, o en el basurero de la casa, frente a la cocina. Otra posibilidad es “sembrar” el cántaro roto; se hace un agujero poco profundo en el patio, cerca a la casa, allí se mete el u, se llena de tierra y se siembra en él una mata. Esto último vale también para los chokó, pero no lo constatamos para los kuru. Sembrar el cántaro es de frecuente ocurrencia en el Garrapatas; no parece presentarse en el Chamí.

También es posible que la parte inferior de un u dañado se conserve, a manera de recipiente, para guardar cosas bajo una cama o en el zarzo.

TAMAÑO

Las dimensiones de los u son variables dentro de una cierta gama, así como sus proporciones. Ocasionalmente hay alguno muy pequeño que la gente justifica o porque tiene muy poco maíz o porque se utiliza para enseñar a una hija soltera la elaboración de la harina. El siguiente cuadro recoge las dimensiones de un cierto número de u e incluye ejemplares de ambas regiones estudiadas. (Cuadro No. 6).

|

|

Los kuru

Estos cántaros para cocinar son hoy escasos y van desapareciendo, desplazados por las ollas de aluminio procedentes del mercado nacional, en las cuales se cocinan ahora la mazamorra y la colada de maíz para la chicha. Este fenómeno no se presenta con los u, ya que apenas en dos casos se encontraron señoras que revientan el maíz en olla de aluminio, una de ellas en forma provisional.

En la zona del río Garrapatas son muy pocos los que existen y ninguno es nuevo, lo cual señala el hecho de que es posible que ya no se reemplacen. Inclusive hay quienes los confunden con los chokó, utilizando los dos nombres indistintamente para denominar a estos últimos. Aquí mismo, algunos kuru sirven para fermentar la chicha, cosa que quizás explique lo que ocurre con los nombres.

En el Chamí tienen todavía cierta presencia pero, de los tres tipos tradicionales básicos, es el que presenta mayores síntomas de desaparición.

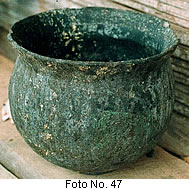

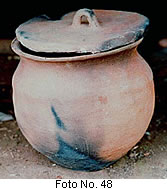

Por lo regular son de un diámetro de boca cercano al de la base o un poco mayor. La base es plana y amplia, las paredes son casi rectas o solo ligeramente curvadas; el borde es recto o abultado por el exterior como consecuencia de la sobreposición de un rollo en su fabricación. Algunos tienen cuello, pero éste es corto y de un diámetro muy cercano al del cuerpo, aunque inferior. Algunos tienen un borde suavemente evertido y un cuerpo moderadamente redondeado. Para los kuru, fotos Nos. 47: Kuru (variedad kurkuru). La chicha fuertiada en él “hierve” y se derrama. Vereda El Hormiguero, río Ankima, Chamí, y 48: Kuru con tapa lenticular. Santa Marta, Mistrató, Chamí, y dibujos Nos. 41 a 44.

|

Como su utilización exige que sea colocado sobre el fuego directo con líquidos, debe curarse en la forma descrita antes e impermeabilizarse en su interior con cera de abejas. Como su utilización exige que sea colocado sobre el fuego directo con líquidos, debe curarse en la forma descrita antes e impermeabilizarse en su interior con cera de abejas.

No se presentó la oportunidad de ver usar uno para cocinar, pero parece ser que también se coloca al fogón sobre piedras, bajo las cuales se pone la leña. Las ollas de aluminio, en cambio, se cuelgan con ganchos y alambres sobre el fuego.

Cuando un kuru está viejo y muy curado, es posible que se lo utilice para derretir la berea o brea (cera de abejas) con la cual se impermeabilizarán otros kuru o los chokó. Después que ha servido de esta manera, puede ser empleado como aquellos, es decir, para fuertiar chicha; recibe, entonces, la denominación de kurkuru y desde entonces tiene la misma función que los chokó.

Los chokó

|

Son los cántaros que ostentan una mayor variedad formal y una gran riqueza de figuras. Son los cántaros que ostentan una mayor variedad formal y una gran riqueza de figuras.

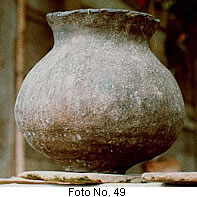

Los más corrientes son similares a los u uera o femeninos, pero con una altura un poco mayor que la mitad de la de estos y siempre tienen una base amplia y plana que les permite mantenerse erguidos (foto No. 49: Chokó semejante a la de los u uera. Vereda Cedrales, Chamí). Bastantes de ellos tienen el diámetro máximo más abajo de su punto medio de altura, con la “barriguita” muy protuberante y redondeada, cuello largo y estrecho y el borde bastante evertido.

Otros se asemejan a una olla a la cual se hubiese agregado un cuello corto y estrecho y de borde evertido; sus paredes son muy rectas.

La casi totalidad de los chokó presenta una figura especial que les da carácter antropomorfo, ubicada fundamentalmente en el cuello y en la parte superior del cuerpo. Esta figura es usualmente femenina, aunque no siempre aparezcan tales rasgos explícitamente representados. En los casos en que se dijo que eran masculinos, siempre quedaron dudas y contradicciones al respecto.

|

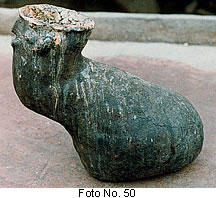

En el Chamí se encontró un chokó de características zoomorfas felinas (¿tigre?) sin que ello se hubiera logrado confirmar con los indígenas. Su cuerpo tiene forma de ibí, es decir, escalonada. La base es un óvalo bastante alargado, el cuerpo se eleva sobre ella y después dobla inclinado hacia la derecha, curvándose luego hacia arriba y rematando en un cuello casi recto (ligeramente convergente) y vertical, en cuyo frente está la figura zoomorfa (foto No. 50: Chokó con figura de ibí. Su forma es poco común hoy en día. Vereda Chatas, Chamí, y dibujo No. 45). Este cántaro es obra de un hombre con el cual no fue posible hablar. En el Chamí se encontró un chokó de características zoomorfas felinas (¿tigre?) sin que ello se hubiera logrado confirmar con los indígenas. Su cuerpo tiene forma de ibí, es decir, escalonada. La base es un óvalo bastante alargado, el cuerpo se eleva sobre ella y después dobla inclinado hacia la derecha, curvándose luego hacia arriba y rematando en un cuello casi recto (ligeramente convergente) y vertical, en cuyo frente está la figura zoomorfa (foto No. 50: Chokó con figura de ibí. Su forma es poco común hoy en día. Vereda Chatas, Chamí, y dibujo No. 45). Este cántaro es obra de un hombre con el cual no fue posible hablar.

Unos cuantos parecen u femeninos pequeños con poca barriga y carecen de toda figura (como el de la derecha, foto No. 33, pág. 53).

|

Otra clase de chokó son aquellos de dos bocas que divergen a partir del cuerpo (foto No. 51: Chokó con dos bocas o “ankarraza”. La Capilla, Garrapatas, y dibujos Nos. 46 a 51). Ambas bocas tienen figura antropomorfa en el cuello, recto y estrecho aunque no siempre vertical; en ocasiones aparece un asa que las une. Cuando los cuellos están inclinados en diagonal, las caras miran hacia abajo; otras arrancan inclinadas y luego se curvan, enderezándose, para terminar verticales y paralelas. Los cántaros de dos bocas son ligeramente ovalados, estando el eje mayor en la línea que une las bocas entre sí. Otra clase de chokó son aquellos de dos bocas que divergen a partir del cuerpo (foto No. 51: Chokó con dos bocas o “ankarraza”. La Capilla, Garrapatas, y dibujos Nos. 46 a 51). Ambas bocas tienen figura antropomorfa en el cuello, recto y estrecho aunque no siempre vertical; en ocasiones aparece un asa que las une. Cuando los cuellos están inclinados en diagonal, las caras miran hacia abajo; otras arrancan inclinadas y luego se curvan, enderezándose, para terminar verticales y paralelas. Los cántaros de dos bocas son ligeramente ovalados, estando el eje mayor en la línea que une las bocas entre sí.

Si los chokó corrientes se elaboran por enrollado, como los u y los kuru, los de doble boca tienen una pequeña variante precisamente en el momento de dividirse. Una vez terminado el cuerpo por enrollado, quedando, como ya se dijo, un poco ovalada la abertura, se amasa entre las manos una plasta rectangular que se pega, presionando entre el pulgar y el índice, sobrepuesta por fuera de uno de los lados más largos del óvalo, aquel más alejado de la alfarera (foto No. 52: Momento de pegar al cuerpo la plasta que va a convertirlo en uno de dos bocas. Santa Marta, Mistrató, Chamí). Luego se arquea hasta tocar el lado opuesto, el más cercano a quien trabaja, y se pega a él en la misma forma, dando origen a dos agujeros, uno a cada lado. Por modelado, los bordes de estos agujeros se voltean hacia arriba, dando inicio a los respectivos cuellos, los cuales se forman por medio de sucesivos rollos y se terminan como en los demás cántaros. Si hay asa, se fabrica un rollo, se aplana sobre la tabla de amasar y se aplica y sella a cada cuello.

Más adelante, en el apartado correspondiente a las figuras, se explicará en detalle la elaboración de las figuras antropomorfas de los chokó.

La variación en su tamaño es amplia como la de los u, al menos relativamente; se dan aquí algunas medidas de referencia.

|

|

En cuanto a las figuras, se notó una diferencia entre el Garrapatas y el Chamí; en la primera de las zonas hay bastantes chokó que carecen de la figura antropomorfa; en la del Chamí, solo algunos de aquellos que se venden a blancos carecen de ella. Aún así, parece haber muchos más chokó en la primera de las zonas mencionadas, aunque también es posible que en la segunda estén más encubiertos, pues allí misioneros, autoridades y otros sectores externos a la comunidad, desatan periódicas campañas de represión de la elaboración y el consumo de la chicha. Incluso, hubo una época en que los chokó eran quebrados por las patrullas de la policía en sus recorridos.

Es posible percibir cómo el descubrimiento de un chokó, la conversación sobre él y demás actividades que se realizaron (fotos, medidas, etc.) producían una excitación más grande entre los indígenas que la referida a cualquiera otra vasija, y mucho más notoria, por cierto, en la zona de Garrapatas.

|

Las tacitas

Es el primero de los tipos tradicionales caídos en desuso. No se conoció nombre indígena para ellas, aunque algunas personas las denominan con la misma palabra usada para totuma. Reichel-Dolmatoff (op. cit.: 426) cuenta que las totumas eran utilizadas como moldes en la fabricación de ciertas vasijas por los embera-chamí asentados en las cercanías de Riofrío, Valle. Es posible que este hecho, que pudo ser común en el pasado, explique la referida denominación.

No se observó su uso, pero se dice que eran recipientes para las comidas, principalmente las sólidas. Cuando se destinaban a contener líquidos, debían ser impermeabilizadas con cera de abejas (berea).

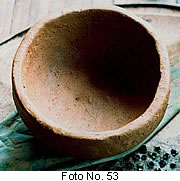

Su forma más común es la de un cuenco semiesférico (forma de totuma); pero cuando el molde es una taza esmaltada, esta forma básica es modificada por una base plana. El borde es recto y liso (foto No. 53: Tacita elaborada por encargo. Jebanía, Garrapatas).

Varias ceramistas expresaron conocer su fabricación, incluso una de ellas hizo una por encargo, pero no fue posible encontrar ninguna en uso.

Las referencias obtenidas indican que no tenían ningún tipo de figuras.

|

Las copas

Cosa semejante acontece con las copas; se conoce su fabricación, pero no se hacen ya.

También se fabricó una copa por encargo (ver proceso de trabajo más arriba), por la misma alfarera del Garrapatas que hizo la tacita. Al verla, más adelante y en diferentes lugares, otras personas reconocieron saber cómo se hacen, pero fueron unánimes en negar su uso actual y, por ende, su elaboración (foto No. 54: Copa doble cónica elaborada por encargo. Jebanía, Garrapatas).

Copas similares se encuentran en tumbas del Chamí, pero su obtención por el trabajo de guaquería no ha permitido conocer ninguna otra información: finalidad, etc. En tal región y al verlas, varias personas ancianas dijeron reconocer en ellas objetos semejantes a los fabricados por sus antepasadas: madres, abuelas, etc.

Las declaraciones de los indígenas señalan que eran utilizadas como recipientes para beber.

|

Las ollitas

Esta palabra tomada del castellano se aplica a una variedad de cerámicas de hallazgo ocasional, casi siempre en desuso y guardadas en los zarzos u olvidadas por los rincones; llenas de basura y telarañas, a veces.

Cuando son todavía activas, sirven de modo diverso: como materas, para quemar trapos en las habitaciones con el fin de ahuyentar los insectos nocturnos, para guardar cosas, etc. Son todas pequeñas y de ahí el diminutivo en su nombre.

Algunas indígenas dijeron saber hacerlas, pero no fue posible comprobarlo directamente.

Es frecuente que se hable de que, en antigua, muchas ollitas servían para cocinar, pues no las había de aluminio, aunque, en tal caso, debieron ser bastante más grandes que las encontradas hoy.

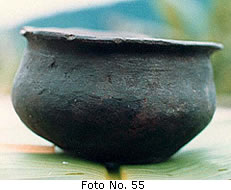

Entre ellas sobresalen algunas de color negro, detalle que las diferencia de la cerámica restante, rojiza o amarillosa en diversos tonos (foto No. 55: Ollita negruzca llena de ceniza. Probablemente sirve para quemar trapos viejos. Actualmente no se fabrican. Batatal, Garrapatas).

|

Las cayanas

Ya se mencionó la posibilidad de que estas vasijas hayan sido utilizadas por los indígenas en épocas pasadas; pero, cuando se los interroga, casi todos afirman su carácter reciente y anotan cómo fueron tomadas y aprendidas a hacer de los blancos.

En todo caso, algunos indígenas del Chamí las emplean para hacer las arepas. En el Garrapatas, sitio de Altomira, un indígena contó que su mujer sabía fabricarlas y que se usaban para las arepas, pero jamás se encontró ninguna entre los indios.

En general, la hechura de cayanas se ubica en los sitios de contacto entre indígenas y blancos en la zona Chamí (Mistrató y Pueblo Rico), y son uno de los elementos de barro más comúnmente fabricados para compradores blancos y por encargo suyo.

En ellas se busca su color rojo; las de Pueblo Rico son de aquellos recipientes que se bañan en greda roja desleída en agua.

Su forma es la de plato con los bordes curvados hacia arriba y no muy altos, en algunos casos evertidos y, en otros, rectos, con la tangente a los mismos vertical (foto No. 27).

|

Las materas

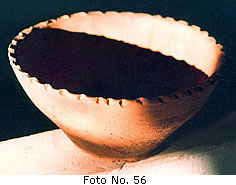

Algunas son semejantes a las tacitas o a las ollitas pero tienen perforaciones en el fondo para dar salida al agua. Muchas son troncocónicas, con la base más pequeña desempeñándose como base de la vasija (foto No. 56: Matera de tronco de cono invertido y borde dentado producido con la impresión de la punta del dedo. Casa indígena de Pueblo Rico, Chamí).

Estas últimas se elaboran teniendo una arepa o plasta como base. Luego se coloca un rollo sobre el perímetro de este disco y se pega; se termina con sucesivos rollos. Esto origina una base volada que es recortada una vez la vasija se ha secado al sol; algunas veces, las más frecuentes, se corta con el borde del calabazo de alisar, otras con un cuchillo o un pedazo de machete viejo.

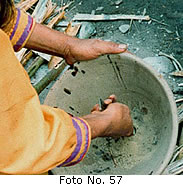

Los huecos de la base se rompen después de que ha terminado el secado precocción y la arcilla está suficientemente dura y lista para quemar. Se utiliza un cuchillo con punta que se presiona de adentro hacia fuera, al mismo tiempo que se le imprime un movimiento de rotación hacia uno y otro lado (foto No. 57: Perforando los huecos del fondo en una matera ya seca, momentos antes de quemarla. Pueblo Rico, Chamí).

Son recipientes para vender a los blancos contra encargo previo de los mismos, pero dos de las ceramistas tenían algunas para su propio uso. Otros indígenas no las consumen y prefieren sembrar en tarros o en ollas de aluminio viejas.

|

Los hornos

Su producción corresponde a solo una de las ceramistas. Esta, que habita en las cercanías de Mistrató, fue llamada por una mujer blanca que le dio una muestra y le encargó uno. Mediante ensayo y experimentación, la artesana consiguió finalmente su fabricación; desde entonces ha seguido haciéndolos, siempre por encargo.

Su técnica básica es el enrollado, pero el modelado también ocupa un lugar, como sucede con los u. Primero se hace un disco de unos 20 centímetros de diámetro, en el perímetro del mismo se coloca un primer rollo y se continúan subiendo las paredes en la misma forma, ampliando ligeramente el diámetro. Al llegar a cierta altura, más o menos 30 cms., los rollos ya no se modelan para subir las paredes, sino que estas se van cerrando en forma casi horizontal. Esto se continúa hasta que queda únicamente un pequeño agujero circular en el centro, con unos 4-5 cms. de diámetro.

Se seca al sol por un tiempo y luego se fabrica el borde, colocando y subiendo un rollo (comúnmente uno grueso) a partir del sitio en donde las paredes se inclinaron hacia adentro para comenzar a cerrar. Este procedimiento de manufacturar el borde lo hace extremadamente frágil; así, se rompe con facilidad, desprendiéndose todo o en pedazos; es de este modo como los hornos se deterioran (foto No. 58: Horno para hacer arepas. Mistrató, Chamí). El diámetro máximo del borde, que es también el de la vasija, debe ser de dimensiones exactas, pues debe corresponder a las medidas de la parrilla de alambre que se colocará encima y que el comprador suministra. Se pudo presenciar cómo la ceramista tiene dificultades para ajustarse a esta medida.

Ya seco, y antes de ser quemado, se corta con un cuchillo un hueco rectangular un poco más arriba de la base, hacia arriba y más o menos hasta la mitad de la altura del cuerpo. Se retira el pedazo de arcilla, se alisan los bordes del corte y se redondean los ángulos de las esquinas mediante el agregado de pequeñas bolitas de arcilla. Por este agujero se evacuan las cenizas al emplear el horno.

Sosteniendo con una mano por dentro y con la punta de un cuchillo presionada por fuera, se hacen 5 o 7 huecos alrededor del que quedó al cerrar el cuerpo. Por ellos caerá la ceniza al fondo. El carbón o los pequeños trozos de leña que sirven como combustible para asar las arepas, se colocan sobre esta tapa y bajo la parrilla.

Al ser interrogada sobre la manera como logró hacer el horno y si fue una tarea difícil, la ceramista afirmó, con orgullo, que es capaz de hacer cualquier objeto de cerámica si se le suministra la muestra. El procedimiento para lograrlo es el de ensayar.

Ollitas para matas

Se trata simplemente de materas, pero con forma similar a la de las ollas. Ya se mencionaron en referencia a las primeras.

|

Ceniceros

Una alfarera de Pueblo Rico, zona del Chamí, ha comenzado a ensayar con ceniceros para la venta; estos son naviformes y con dos divisiones internas que se cortan en ángulo recto formando cuatro compartimientos, su altura es inferior a la de las paredes del cenicero (foto No. 59: Cenicero aquillado hecho exclusivamente para la venta. Pueblo Rico, Chamí). Su forma recuerda a la cerámica naviforme de tipo arqueológico que se encuentra en la región.

Su fabricante dice que hacerlos es algo que “se ocurrió en cabeza” y que no trabajó con muestra. Se hacen por modelado.

|

Velones o candeleros

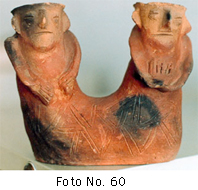

Estos objetos, de clara finalidad comercial, son indudablemente desarrollados a partir de los chokó de dos bocas, por la misma ceramista anteriormente nombrada.

Sus bocas tienen un diámetro ciertamente más grande que el de las velas corrientes y que los hace más aptos para sostener velas decorativas. Pero los compradores que fue posible observar los usan exclusivamente con fines de adorno y sin colocarles velas.

Sobre un cuerpo alargado pero de contornos claramente redondeados se levantan dos cuellos un tanto largos y casi rectos, rematados en bocas de bordes rectos. Colocados uno a cada extremo del recipiente, soportan unas figuras antropomorfa similares a las de los chokó pero que carecen de brazos y no son opuestas sino paralelas, mirando ambas hacia el frente.

Su base es resultado del modelado: el cuerpo y los cuellos del enrollado; las figuras son, como las de los chokó, por pastillaje o aplicación (foto No. 60: Velón o candelabro, con figura antropomorfa modelada y superpuesta y líneas incisas. Las dos caras no se oponen, como en los chokó, sino que miran ambas hacia el frente. Son para la venta y tienen el baño rojo característico de Pueblo Rico).

|

Las ollas

Hoy van destinadas solamente a compradores blancos, quienes deben encargarlas con anticipación. No fue posible saber si son similares a aquellas en que cocinaron hace tiempo los indígenas, aunque un cierto parecido a los kuru apunta en esa dirección. Su uso implica la necesidad de curarlas, pero esto no es realizado por las fabricantes en el momento de la quemada y ellas dicen ignorar si los dueños lo hacen después.

Quizás estas vasijas son empleadas por los blancos para fermentar chicha y no para cocinar, pero no se quiere “confesar” tal cosa a los indios. Difícilmente los colonos dejarían las ollas de aluminio para cocinar en las de barro.

Cerámica arqueológica

Ya se ha dicho de la presencia, en ambas zonas de estudio, de abundante cerámica arqueológica y de qué modo los indígenas de hoy reconocen en algunas formas de aquella los ceramios que fabricaban sus antepasados. Es general que ellos afirmen que la cerámica hallada en las tumbas es la de los antiguos y que tengan sus propios criterios para diferenciarla de la actual, especialmente un engobe rojo sobre una arcilla amarillenta, paredes mucho más delgadas y finas, el hallazgo de piezas enteras, su asociación con ceniza y otros.

Pero no está demostrado que los embera-chamí sean los descendientes de aquellos que vivieron antiguamente en estos territorios. Y esto es más cierto aún para la zona del Garrapatas, en donde todavía existen indios que pueden narrar cómo se dieron los primeros asentamientos suyos aquí.

Por eso, no es posible afirmar la continuidad de la cerámica encontrada en las tumbas y la elaborada hoy.

Pero algunas de las formas sí son similares en mayor o menor grado; cosa que, por lo demás, nada prueba.

Hay cántaros como los u, de borde evertido, paredes muy irregulares de color rojo y con nítidas huellas de haber estado sometidos al fuego.

Cuencos parecidos a las tacitas, pero sin bases planas, antes bien, completamente curvos y con los bordes convergentes, es decir, vasijas restringidas.

Hay ollas elipsoidales, con el diámetro mayor en posición horizontal, sin cuello y con bordes evertidos, algunas con base plana y otras sin ella.

Copas con base de tronco de cono, huecas y a veces muy bajas; unas con cuerpos también troncocónicos muy grandes en relación con la base y con dos asas de perforación vertical colocadas un poco abajo del borde; otras con el cuerpo globular o elipsoidal, también con asas.

Pero también varias otras formas que no se parecen a ninguna actual.

Mientras estudios arqueológicos no hayan confirmado la presencia de una relación, más allá de la coincidencia espacial y alguna semejanza formal, entre productos de la alfarería antigua y la moderna, queda la primera de ellas sólo como referencia.

|

|